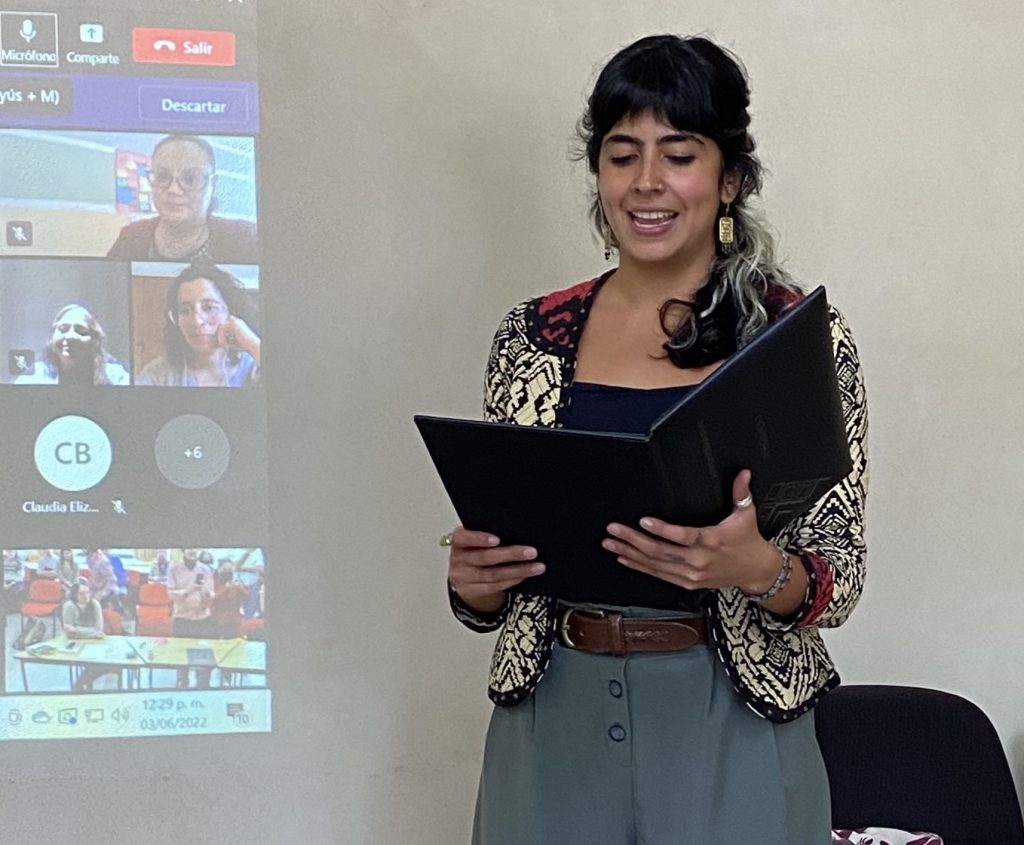

Lucía Montes Ortíz, estudiante del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Conservación de la Biodiversidad (Generación 2018-2021) de la Unidad Chetumal, obtuvo el grado de doctora en Ciencias, el pasado 8 de abril, con la tesis “Análisis taxonómico y biogeográfico de la acarofauna (Acari: Hydrachnidia) en sistemas cársticos de la Península de Yucatán (México)”.

Los ácaros acuáticos constituyen uno de los grupos más diversos en los cuerpos de agua dulce, cerca de 7500 especies han sido descritas en el mundo; no obstante, se estima que esta cifra solo representa el 30% del total de especies esperadas.

Estos organismos establecen fuertes interacciones bióticas con su comunidad, como parásitos, depredadores o presas. Además, están adaptados para explotar microambientes con regímenes físicos y químicos específicos, así como atributos bióticos particulares en los cuerpos de agua; por lo anterior, se consideran uno de los grupos más sensibles y excepcionales bioindicadores de las condiciones de un hábitat. Sin embargo, han sido descartados en los estudios de calidad del agua aunque constituyen una variable importante en la dinámica ecológica del ambiente donde se encuentran.

Esta falta de interés en el papel que desempeñan en los ecosistemas acuáticos se debe principalmente a la falta de tradición taxonómica en el país para este grupo, pero también a las dificultades de identificación debido a su complejo ciclo de vida, alta diversidad morfológica y dimorfismo sexual.

En México se tienen registradas 258 especies, 35 de ellas descritas en la Península de Yucatán, sin embargo, desde la década de los 80, con algunas excepciones, no se ha realizado alguna contribución al conocimiento taxonómico de este grupo. Este hecho constituye un vacío importante, sobre todo en los ecosistemas predominantes en esta región: cenotes y lagunas cársticas.

El objetivo de este estudio fue analizar la acarofauna en los sistemas cársticos en algunos sistemas representativos de la Península de Yucatán. Se analizaron, asimismo sus patrones de distribución utilizando datos morfológicos y moleculares, basados en el análisis de un gen estandarizado para el reconocimiento de la biodiversidad: la primera mitad del ADN que codifica para la citocromo oxidasa I (COI o COX), conocido coloquialmente como códigos de barras de la vida. Para la parte morfológica se realizó un análisis detallado del género Arrenurus el cual es de los recolectados con mayor frecuencia.

En total fueron muestreados 24 sitios. En primera instancia, los ácaros acuáticos fueron identificados morfológicamente a nivel de género con literatura y claves taxonómicas especializadas de Cook 1974 y 1980. Para el COI, se obtuvieron en total 607 secuencias y se identificaron 18 géneros: Arrenurus, Atractides, Centrolimnesia, Eylais, Geayia, Hydrodroma, Hydryphantes, Hygrobates, Koenikea, Krendowskia, Limnesia, Limnochares, Mamersellides, Mideopsis, Neumania, Piona, Torrenticola y Unionicola, correspondientes a 77 grupos genéticos o especies putativas. El índice de similitud utilizando los datos moleculares indica que existen ensambles de ácaros acuáticos característicos en cada uno de los sitios, así como una distribución restringida de la mayoría de las especies.

Finalmente, se proporciona una lista actualizada de las especies del género Arrenurus en México y se brindan tres nuevos registros de este género para la Península de Yucatán, además de la descripción de cuatro nuevas especies de los subgéneros Megaluracarus y Dadayella incrementando a 264 las especies registradas para el país y a 42 para el género Arrenurus. Adicionalmente se brinda la descripción de una nueva especie del género Litarachna para la bahía de Corozal (Belice) misma que forma parte de la más extensa, conocida como Bahía de Chetumal.

El Comité tutorial estuvo integrado por Dr. Manuel Elías Gutiérrez (director), Dr. Luis Fernando Carrera Parra (asesor), Dr. María Marcia Sánchez Ramírez (asesora) y Tom Goldschmidt (asesor). Fueron sinodales: Dra. Alma Estrella García Morales, Dr. Eduardo Suárez Morales y Dra. Martha Elena Valdez Moreno.