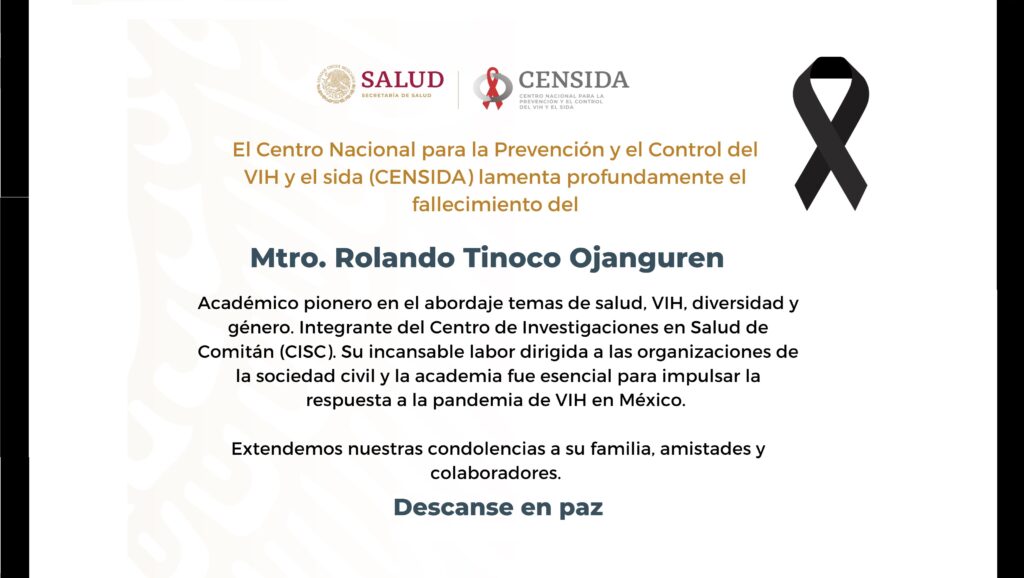

Agradecemos los mensajes de condolencias recibidos por el fallecimiento del maestro Rolando Tinoco Ojanguren, técnico académico del Departamento Sociedad y Cultura de ECOSUR.

Agradecemos los mensajes de condolencias recibidos por el fallecimiento del maestro Rolando Tinoco Ojanguren, técnico académico del Departamento Sociedad y Cultura de ECOSUR.

El pasado 09 de diciembre de 2022, Cesar Augusto De la Cruz López, estudiante del Programa de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, llevó a cabo actividades de retribución social en la ranchería Las Matillas en el municipio del Centro, Tabasco, derivado del proyecto de tesis “Almacenamiento de carbono y propiedades físicas y químicas del suelo en sistemas ganaderos”, esto como parte de los compromisos adquiridos entre los estudiantes-becarios y el CONACyT.

El Taller estuvo bajo la supervisión de Gilberto Villanueva López, academico del Departamento Agricultura, Sociedad y Ambiente, adscrito al Grupo Academico Ganadería Sustentable y Cambio Climático, en la Unidad Villahermosa de ECOSUR.

*Al construirse de manera social y cultural como eje de su condición de género, la maternidad ha jugado un papel trascendental en la vida de las mujeres, al ser asociada con la feminidad.

A través de un estudio, las investigadoras Bárbara Carolina Linares Bravo, Austreberta Nazar Beutelspacher y Emma Zapata Martelo, visibilizaron la existencia de la no maternidad en contextos indígenas por medio de la exploración de las condiciones, motivaciones y circunstancias bajo las cuales las mujeres de Amatenango del Valle.

Con los testimonios de 24 mujeres, las investigadoras profundizaron una asociación entre la no maternidad, soltería, actividades económicas y sistema de género local.

Así mismo, indicaron que el acercamiento al contexto desde un enfoque de género, reveló algunos de los elementos que trazan las posibilidades, delinean los deberes y distribuyen los recursos en la comunidad, y les posibilitó observar la no maternidad inserta en el entorno que la construye y la regula.

Yo no voy a querer marido porque lo estoy mirando la gente se dejan, casi aquí todos lo cambian a sus mujeres, pa´que lo quiero, mejor voy a trabajar, hay veces le dejan abandonando a las mujeres con sus hijas qué tal voy a salir así yo también, mejor no, dijo una de las entrevistadas, con 28 años.

La información recabada por Linares Bravo, Nazar Beutelspacher y Zapata Martelo, permitió la identificación que, entre las mujeres entrevistadas, la no maternidad y la no unión conyugal se relacionan de distintas formas.

Aquí hay muchas solteras, las mujeres no se casan porque les gusta vivir libres, dijo una mujer soltera de 38 años.

Mujer de Amatenango del Valle recogiendo maíz. Cortesía: Llénate de Chiapas

Lo anterior, puede ser: de asociación, en la cual las mujeres no quieren ser madres y tampoco esposas, o una relación de subordinación, donde la intención de no ser esposas conlleva la prohibición de ser madre.

En el primer caso, la no maternidad responde a la voluntad de la mujer no madre, reflejando la falta de normas flexibilizadas que, si bien son permisivas a la no maternidad, también la regulan y estructuran bajo el control de la sexualidad con el celibato como mandato.

Pues, no sé, la verdad no lo sé, si Dios quiso así, no me asomó ningún novio (…) pues digo que, si quería, pero como no me asomó, pues que haríamos: ni modo que yo voy saliendo a conseguirlo, dijo una mujer soltera, de 37 años.

Mientras que, en el segundo caso, la no maternidad como consecuencia de no querer ser esposa, se sostiene por la estructura de género que norma la maternidad y la impone a la conyugalidad.

Si hay muchachos, pero quieren a otras, dejan unas y van con otras, hay muchachos que te buscan, pero son viudos, ya los hemos visto como son con sus mujeres mejor no, a veces porque echan mucho trago, eso ya no: pa que te dejen con hijos mejor no, expuso una de las entrevistadas, con 37 años.

Los otros dos tipos de no maternidad identificados por las investigadoras fueron menos frecuentes, pero muestran la forma involuntaria de no ser esposa, independiente del deseo o no de ser madre.

En ese subgrupo están: las mujeres que anhelan unirse de manera conyugal y ser madres, pero no han sido elegidas para ser esposas, como consecuencia no son madres.

Y, las féminas que no desean unirse conyugalmente ni tener hijos e hijas, pero que tampoco han tenido las opciones vivenciales de elección, lo que las distingue de quienes sí fueron “elegibles” y dijeron que no.

Si vino uno (un pretendiente), pero como que ya tenía dejado pue su esposa, por eso ya no quise, indicó otra de las entrevistadas, con 46 años.

Mujeres de Amatenango del Valle. Fotografía: Lesly Georgina Maldonado López.

Así pues, las académicas señalaron que el rechazo a la unión conyugal, independiente de haber sido elegida o no, es predominante entre las mujeres entrevistadas, sin hijos e hijas de Amatenango del Valle, incluso si el costo de no ser esposa sea el de no ser madre.

Aunado a ello, los razonamientos en torno a decidir no ser esposas se relacionaron con los roles de género en la familia y comunidad, así como las desiguales relaciones de poder dentro de pareja, considerando desde esa lógica, al matrimonio y en ocasiones a la maternidad como un espacio de riesgo.

No quiero, porque me da miedo morirme cuando nazca, mencionó una de las féminas con 30 años.

Por otro lado, Linares Bravo, Nazar Beutelspacher y Zapata Martelo subrayaron que las desigualdades sociales e inequidades de género se relacionaron con algunas de las razones para no ser madre.

Así mismo, la desigualdad social y la pobreza, son elementos que ponen en riesgo la salud de las mujeres, dando origen al temor de morir dando a luz. La concepción que algunas mujeres tuvieron acerca del parto como un momento peligroso, fue una motivación para preferir no tener hijos e hijas.

También, las investigadoras resaltaron que las condiciones materiales bajo las que se ejerce la maternidad y la no maternidad en los ámbitos rurales y urbanos en México son diferentes.

Las motivaciones hasta ahora documentadas sobre no maternidad han llegado a coincidir, bajo sus propias especificidades, especialmente en lo referente a los roles de género y relaciones de pareja, agregaron Linares Bravo, Nazar Beutelspacher y Zapata Martelo.

Las mujeres en Amatenango del Valle, Chiapas, saben desde niñas trabajar muy bien el barro, pero también el telar de cintura y saben hacer bien las tortillas a mano. Cortesía: México Desconocido

En ese sentido, indicaron que los testimonios de las mujeres indígenas entrevistadas hicieron evidente el “claro-oscuro de la no maternidad”, por un lado, muestran la agencia para elegir no ser madres y esposas, la racionalización de los argumentos y motivaciones que rechazan la maternidad-conyugalidad relacionados con el bienestar propio, y en general, la construcción de referentes del ser mujer distintos al modelo tradicional de feminidad.

Por otro lado, el ejercicio de la no maternidad denuncia desigualdades de género y clase, visibles en la distribución de los recursos y responsabilidades en las diferentes formas de violencia ejercida hacia ellas, en la constricción de las identidades femeninas y su deber ser para otros, así como en las adversas y discriminatorias condiciones materiales y sanitarias bajo las que se ejerce la maternidad indígena.

Este trabajo muestra una primera exploración sociodemográfica a la no maternidad y no conyugalidad indígena llevada a cabo en Amatenango del Valle, si bien su objetivo fue visibilizar las prácticas de no maternidad, también plantea diversas temáticas que es necesario profundizar desde diferentes disciplinas, precisaron las investigadoras.

Hasta ahora, pueden ver que la vivencia de la no maternidad indígena de Amatenango del Valle, se suma a las voces que desmienten los discursos que se empeñan en negar, minimizar o naturalizar las desigualdades de género, así como a aquellos que cargan de estereotipos reproductivos e infantilizan a las mujeres indígenas.

*Investigadoras:

Bárbara Carolina Linares Bravo, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

Austreberta Nazar Beutelspacher, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

Emma Zapata Martelo, investigadora del Colegio de Postgraduados, Montecillo.

Artículo: “Ni madre, ni esposa. Mujeres indígenas de Amatenango del Valle, Chiapas, México”.

NOTA PUBLICADA EN: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2022/12/ni-madre-ni-esposa-mujeres-indigenas-amatenango-del-valle-hacen-evidente-los-claros-oscuros-de-la-no-maternidad/

En las últimas dos décadas disminuyó el sistema milpa y se incrementó la producción de café con valor agregado en la Sierra Madre de Chiapas, destacó la maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Agricultura, Sociedad y Ambiente, Mónica Graciela Morales Mendoza, quien sostiene que esto ha mejorado el poder adquisitivo de las familias.

Los sistemas de producción de café en Mesoamérica son únicos, ya que asocian el café y la milpa en el mismo territorio. Esta perspectiva dominante ha empezado a ser cuestionada por algunos autores que identifican una inseguridad alimentaria estacional.

Morales Mendoza realizó la investigación “Estrategias de familias cafetaleras hacia la producción de café de calidad y soberanía alimentaria en la Sierra Madre de Chiapas, México”. Sus resultados indican que en 20 años disminuyó el sistema milpa, el 90 % de las familias organizadas no producen maíz y el 70 % en las no organizadas, y prácticamente ambos tipos de familias no disponen de tierra destinada para su cultivo.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) destaca que en consecuencia, se compra maíz y frijol en tiendas locales y complementan con alimentos de autoconsumo cultivados en el cafetal.

“El cambio en el modo de vida de las familias cafetaleras ha mejorado su poder adquisitivo por los sobreprecios del café, aunque los precios sean variables, incrementado así su dependencia externa de los alimentos, por lo que se observa una seguridad alimentaria y simultáneamente se ha propiciado pérdida en la autosuficiencia”, indicó.

La investigadora analizó la tendencia de los tipos de café que cultivan las familias y su vínculo con la producción de alimentos en los últimos 20 años, así como las características del agroecosistema café con relación a la producción de alimentos. Para ello usó la metodología de modos de vida y el muestreo agroecológico rápido.

Su investigación fue catalogada como un aporte para comprender las razones de la inseguridad alimentaria, con el objetivo de analizar los factores que definen las estrategias de vida en relación con la producción de café y seguridad alimentaria de las familias cafetaleras, ya sea que pertenezcan o no a una cooperativa ubicada en áreas naturales protegidas.

NOTA PUBLICADA EN: https://www.cuartopoder.mx/chiapas/incremento-de-cafetales-mejora-poder-adquisitivo/432119/

Después de varios meses en revisión tras ser propuesta para ser incluida en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (Rebiso) junto con otras tres Áreas Naturales Protegidas (ANP) fueron incluidas.

En el marco de la COP-15 del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, reunión donde, del 7 al 19 de diciembre, gobiernos de todo el mundo convergen para orientar y decidir el futuro de la biodiversidad global, la cual es celebrada en Montreal, Canadá.

Junto con el Rebiso se agregaron a la lista el parque nacional Bahía de Loreto y el parque nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur.

“Gracias a todas las personas físicas y morales, que con su alianza y suma de esfuerzos día a día nos ayudan a alcanzar los mejores estándares de eficiencia y eficacia”, fue el mensaje que emitió la dirección de la Rebiso en sus redes sociales.

Postulación

A través de este medio se informó que esta postulación fue gracias a un estudio encabezado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), donde se registraron especies de peces y anfibios documentadas en 1996; adicionando otras siete a la lista de anfibios y reptiles, determinando que 10 especies de anfibios y nueve de reptiles están en riesgo de extinción y en la lista roja de la IUCN. Además, se sumaron 40 a las 150 especies de árboles que ya se conocían.

La investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad, Lorena Ruiz Montoya, expuso que al integrarse a la IUCN, la reserva podría tener más oportunidades de recursos financieros para acciones de investigación, vigilancia, capacitación, brigadas de incendios y grupos de monitores biológicos.

Desde la creación de la Unión Internacional para la IUCN, México ha participado con la creación de 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP), tomando acuerdos encaminados a la protección de los organismos vivos de estos ecosistemas.

En el marco de la COP-15 se establecieron 21 metas para 2030, que es conservar por lo menos el 30 % de las zonas terrestres, marinas y costeras a nivel mundial. Someter a restauración por lo menos el 20 % de cada uno de los ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres degradados, así como reducir al menos un 50 % la tasa de introducción de otras especies invasoras conocidas o potenciales.

NOTA PUBLICADA EN: https://www.cuartopoder.mx/chiapas/daniel-garcia–cp/432118

En el marco del fortalecimiento del proceso formativo del Programa Interinstitucional de Especialización en Soberanía Alimentaria y Gestión de la Incidencia Estratégica Local (PIES AGILES), los días 7 y 8 de diciembre de 2022, estudiantes de los estados de Tabasco y Campeche inscritos en el programa, compartieron sus experiencias de trabajo y Planes de Acción territorial con investigadores, técnicos y profesores de ECOSUR, UIET y UBBJ, quienes acompañan la formación de estos jóvenes. Los diálogos compartidos generaron reflexiones a cerca de la importancia de la investigación acción participativa, las vinculaciones virtuosas, la equidad de género, los procesos organizativos, y la continuación de círculos de acción-reflexión entre los integrantes de las comunidades de aprendizaje (campesinos-productores-unidades familiares-estudiantes-investigadores y profesores).

Lo que se ha denominado marea marrón de sargazo ahoga ecosistemas costeros como pastos, manglares y arrecifes de coral

DRA. LAURA CARRILLO

Las costas del Caribe mexicano que en otros tiempos se caraterizaban por sus playas blancas y aguas turquesa hoy en día están afectadas por grandes cantidades de biomasa de sargazo, cuya acumulación y pudrición genera lixiviados —residuo líquido cargado de altos niveles de materia orgánica, altas concentraciones de nitrógeno, sales y en el caso del sargazo ácido sulfhídrico—. Lo que se ha denominado marea marrón de sargazo ahoga ecosistemas costeros como pastos, manglares y arrecifes de coral.

Esta situación ha afectado al turismo y significado un gran golpe para la economía de la región y del país. Ante tal crisis, se han tomado acciones inmediatas como son la limpieza diaria de las playas en la zona hotelera y la colocación de barreras, lo cual resulta una tarea titánica e insuficiente, pues se ataca de manera puntual un problema que se repite a lo largo de decenas de kilómetros de costa afectada.

Si bien era común que el sargazo pelágico (Sargassum fluitans y S. natans) arribara en pequeñas cantidades a las costas del Caribe mexicano, en 2011 nuestras playas caribeñas fueron invadidas por un arribazón atípico, es decir, en mayor cantidad a la de años anteriores y esto resultó ser la antesala del gran problema que se presenta ahora en las costas de Quintana Roo.

En 2015 arribaron a estas costas cantidades sin precedentes de esta alga parda y personas expertas advirtieron que probablemente estábamos ante una dificultad que llegaba para quedarse. La evidencia lo confirmó, 2018 y 2022 han sido particularmente intensos. Han pasado 10 años y aún carecemos de estrategias contundentes y de información científica suficiente y oportuna que permita la toma de decisiones tanto gubernamentales y como no gubernamentales en torno a la atención, adaptación y mitigación del arribo masivo del sargazo al Caribe mexicano.

Generar esta información científica requiere conjuntar las capacidades de la comunidad académica para atender la problemática del sargazo, lo cual no es una tarea sencilla y significa un gran esfuerzo de coordinación. Sin embargo, durante la segunda mitad del año en curso, bajo una colaboración en el marco del Consocio de Investigación del Golfo de México (CIGoM) se reunieron las capacidades de más de 80 científicas y científicos mexicanos para desarrollar un proyecto multi-institucional y multidisciplinario con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) denominado “Sistema de Observación y Alerta Temprana del Sargazo”.

En este proyecto colabora personal académico de centros públicos de investigación y universidades tales como CICESE, CIDESI, CINVESTAV, CIMAT, CONACYT, ECOSUR, INAPESCA, UABC, UNAM (ENES Mérida, ICACC, ICMyL, Instituto de Ingeniería), liderados por el primero.

El proyecto propone el desarrollo de un sistema piloto que busca a través de tres ejes temáticos generar información cada día más precisa sobre: Detección: cuánto sargazo hay y en dónde está, tanto en mar como en costa. Pronóstico: cuándo, cuánto, a dónde y de dónde llegará a la región costera. Ambiente: bajo qué condiciones arriba o se remueve sargazo naturalmente de la costa, y en qué momentos las condiciones de las lagunas costeras tienen niveles preocupantes de diferentes indicadores ambientales relacionados con las mareas marrones de sargazo. Asimismo, se incluye el desarrollo de una plataforma WEB de visualización de todos los datos y procesos relacionados con el sargazo.

Aunque es importante destacar que a escala nacional tenemos las capacidades de respuesta a la problemática existente en las costas mexicanas, es necesario reconocer que este problema no es exclusivo de nuestro país. Este fenómeno no conoce fronteras y ha golpeado al Caribe, a la costa del oeste tropical de África y a nuestro vecino del norte en las costas de Florida. Los mares son nuestras fronteras abiertas, sólo el Caribe mexicano comparte sus aguas con 40 Estados independientes o dependencias ubicados en la cuenca del Caribe o limítrofes con el océano Atlántico. Por ello, se requiere igualmente de apoyo para fortalecer las redes académicas de cooperación internacional para generar sinergias y potenciar la capacidad de detectar con rapidez el fenómeno y suministrar oportunamente información con base científica.

Además de los grandes centros turísticos de sol y playa, en las costas se encuentran comunidades humanas cuya subsistencia depende del mar. En el marco de la década de los océanos y pensando en un bienestar general de la población en torno a un océano sostenible se ha publicado la “Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible en México”, que en su capítulo Conocimiento del Océano propone desarrollar la educación y las ciencias oceánicas, tener en cuenta el valor del océano y aprovechar la ciencia, la tecnología y los datos oceánicos. Sin embargo, en nuestra nación carecemos de un sistema de observación de los océanos, en las escuelas se habla escasamente de nuestros mares y su importancia. Esto debe cambiar si queremos ser congruentes. Observar a los océanos y las costas se ha tornado en una necesidad creciente ante las diversas amenazas que trae consigo la contaminación, la sobrepesca, la pérdida de hábitat y el cambio climático. A este último precisamente se le ha atribuido la llegada masiva de sargazo, por lo que el “Sistema de Observación y Alerta Temprana del Sargazo”, puede representar un contundente primer paso en nuestro país.

La problemática del sargazo es compleja y requiere ser atendida desde diversos frentes, uno de ellos es el académico, que a su vez requiere de apoyo para su desarrollo, porque un país que invierte en ciencia puede disminuir costos sociales, ambientales, económicos y políticos.

* Investigadora de El Colegio de la Frontera Sur

(ECOSUR- Unidad Chetumal)

lcarrillo@ecosur.mx

TEXTO PUBLICADO EN: https://www.cronica.com.mx/academia/instituciones-nacionales-atienden-problema-sargazo-caribe-mexicano.html

En noviembre y a principios de este mes se llevaron a cabo los encuentros de cierre del diplomado “Formación de Personas Formadoras de Organizaciones Apícolas”, el cual tuvo comenzó en noviembre de 2019, con dos versiones Chiapas-Oaxaca y Península de Yucatán, y fue facilitado por el equipo Abejas de ECOSUR de la Unidad San Cristóbal.

Participaron un total de 55 personas, 6 mujeres y 49 hombres, quienes adquirieron herramientas para compartir sus conocimientos, saberes y experiencias en sus organizaciones y territorios en un marco de principios agroecológicos en la apicultura.

Las personas que se formaron son de diversos estados del sureste del país como Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Se concluyó este proceso formativo con la frase “Lo que es con las abejas, es con nosotras/os”, valorando los aprendizajes colectivos, evaluando resultados y compartiendo compromisos de acciones en los diferentes territorios.

Les compartimos la entrevista por la Gaceta SIIDETEY a Enrique Coraza de los Santos, investigador del Departamento Sociedad y Cultura.