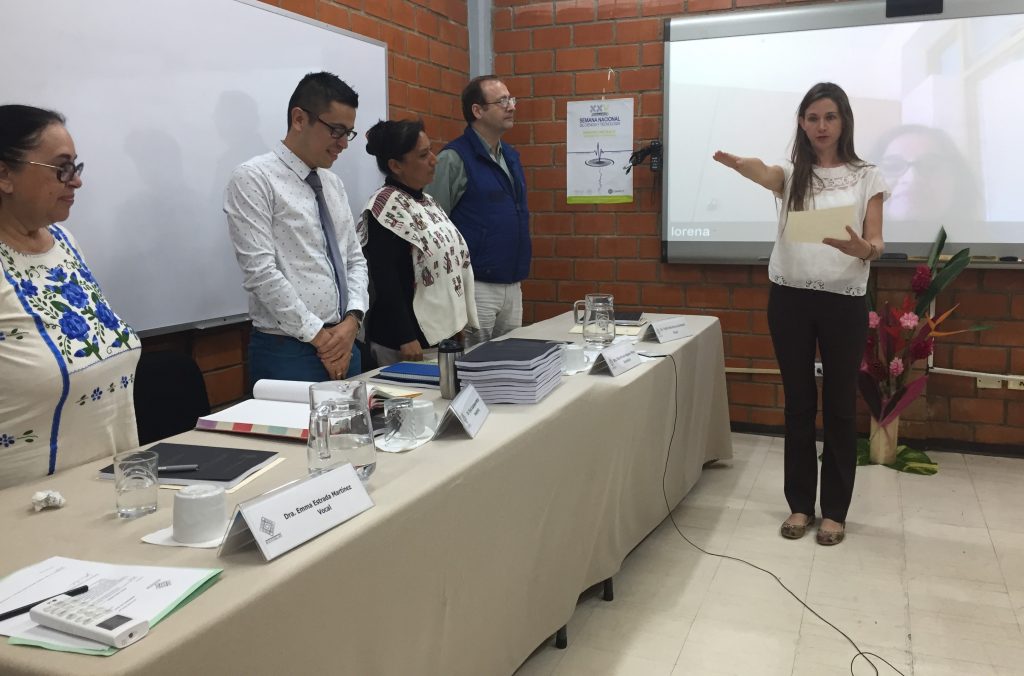

Ninon France Victoire Meyer estudiante del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Conservación de la Biodiversidad (Generación 2015 – 2018), de ECOSUR Unidad Campeche, obtuvo el grado de Doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, el día 5 de diciembre de 2018, con la tesis denominada “Comportamiento y movimiento de los grandes mamíferos terrestres en paisajes fragmentados: implicaciones para el diseño de corredores biológicos»,

Ninon France Victoire Meyer estudiante del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Conservación de la Biodiversidad (Generación 2015 – 2018), de ECOSUR Unidad Campeche, obtuvo el grado de Doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, el día 5 de diciembre de 2018, con la tesis denominada “Comportamiento y movimiento de los grandes mamíferos terrestres en paisajes fragmentados: implicaciones para el diseño de corredores biológicos»,

ENHORABUENA y FELICIDADES a Ninon, así como su Comité Evaluador conformado por el Dr. Rafael Ángel Reyna Hurtado, (Director de tesis), Dr. Miguel Ángel Martínez Morales, (Asesor de tesis), Dr. Christopher A. Jordan, (Asesor de tesis), Dr. Niko Balkenhol, (Asesor de tesis), así como a sus sinodales adicionales, Dra. Griselda Escalona Segura, Dra. Sophie Calmé, Dra. Salome Cabrera Romo, Dr. Unai Marcaida Aburto, Dr. Rogelio Cedeño Vázquez, quienes comparten esta enorme satisfacción por el logro académico obtenido.

Resumen de la tesis:

La fragmentación de hábitat es el principal conductor de pérdida de biodiversidad, incluso los mamíferos grandes en ambientes tropicales. Los corredores biológicos, tal como el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), constituyen una herramienta de conservación para restaurar la conectividad funcional en los paisajes fragmentados. El Istmo de Panamá es la última y más estrecha porción del CBM y ha servido desde miles de años como puente terrestre entre América del Norte y América del Sur para el movimiento y flujo de genes de muchas especies. Sin embargo, la funcionalidad de los bosques panameños como corredores de fauna ha sido puesta en duda y nunca ha sido cuantificada de manera adecuada. El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad del CBM para los mamíferos grandes de Panamá, e identificar áreas importantes para los movimientos y la conservación a largo plazo de dichas especies. Existen muchos enfoques para identificar áreas con alto potencial de conectividad, pero no hay conceso claro sobre el método más correcto y efectivo. En este trabajo use una combinación de datos de ocupación derivados de muestreos de cámaras trampa a grande escala, y datos de movimiento de collares GPS, para investigar el uso de hábitat y los patrones de movimiento de nueve especies de mamíferos grandes, y estimar la resistencia del paisaje, el insumo primario en la modelación de conectividad. Primero, los resultados mostraron que no todas las áreas protegidas en Panamá albergan un ensamblaje intacto de ungulados. También encontré que el jaguar, tapir de Bairdii, pecarí de labios blancos, y oso hormiguero gigante tienen una ocupación baja y que hay muchos vacíos en su distribución a lo largo de Panamá, lo cual sugiere que América del Norte y Sur ya no están conectadas de manera efectiva para algunas especies silvestres. Basado en este análisis, se identificó al Parque Nacional Darién como una zona de suma importancia para todas las especies focales, en particular el pecarí de labios blancos. Ahí, se encontró que las manadas de esta especie alcanzan a menudo 80 – 100 individuos, y que usan la misma área todo el año, lo cual indica que los bosques del Darién proveen suficiente recursos para soportar los requisitos ecológicos de manadas grandes. Por último, los escenarios de conectividad para varias especies que se desarrollaron entre zonas núcleos de áreas protegidas para un grupo de especies sensibles a la perturbación de hábitat fueron más estrechos y menos numerosos que los corredores desarrollados para un grupo de especies más tolerantes. Los datos de ocupación también tenían una tendencia a subestimar la conectividad funcional en comparación con cuando se usaron los datos de movimiento. Estos hallazgos destacan la importancia de adoptar un enfoque multi-especies, y de considerar el comportamiento durante los movimientos para asegurar una planificación efectiva de corredor. Este estudio demuestra que para promover la conservación de los grandes mamíferos a largo plazo en Panamá y en la región Centroamericana, los esfuerzos de restauración tienen que ser diseñados a nivel del paisaje, pero que el éxito de los corredores biológicos dependerá en gran parte de consideraciones sociopolíticas y económicas.

Irma Martínez Martínez, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Estudios Sociales y Sustentabilidad, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Villahermosa obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 6 de diciembre de 2018, con la tesis denominada “Conocimientos locales referentes a inundaciones y sequías en dos localidades del río Almandro, Tabasco, México”.

Irma Martínez Martínez, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Estudios Sociales y Sustentabilidad, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Villahermosa obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 6 de diciembre de 2018, con la tesis denominada “Conocimientos locales referentes a inundaciones y sequías en dos localidades del río Almandro, Tabasco, México”.

Teresita Avilez López, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Gestión de Ecosistemas y Territorios, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Villahermosa obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 27 de noviembre de 2018, con la tesis denominada “Agrobiodiversidad y saberes contemporáneos sobre multifuncionalidad en huertos familiares de Comalcalco, Tabasco”.

Teresita Avilez López, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Gestión de Ecosistemas y Territorios, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Villahermosa obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 27 de noviembre de 2018, con la tesis denominada “Agrobiodiversidad y saberes contemporáneos sobre multifuncionalidad en huertos familiares de Comalcalco, Tabasco”.

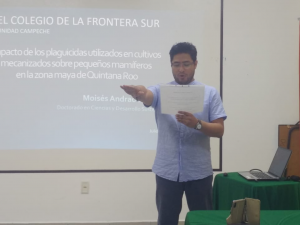

Moises Andrade Herrera estudiante del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Conservación de la Biodiversidad (Generación 2014 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, el día 13 de julio de 2018, con la tesis denominada “Impacto de los plaguicidas usados en cultivos mecanizados, sobre pequeños mamíferos en la zona maya de Quintana Roo”.

Moises Andrade Herrera estudiante del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Conservación de la Biodiversidad (Generación 2014 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, el día 13 de julio de 2018, con la tesis denominada “Impacto de los plaguicidas usados en cultivos mecanizados, sobre pequeños mamíferos en la zona maya de Quintana Roo”.

Gabriela Alejandra Cuevas Gómez estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 28 de junio de 2018, con la tesis denominada “Identificación de áreas de crianza para el tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) en el sur del Golfo de México usando datos dependientes de la pesca”.

Gabriela Alejandra Cuevas Gómez estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 28 de junio de 2018, con la tesis denominada “Identificación de áreas de crianza para el tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) en el sur del Golfo de México usando datos dependientes de la pesca”.

Esteban Bada Sánchez estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, el día 29 de junio de 2018, con la tesis denominada “Efecto interanual de la pesca artesanal en el stock y áreas de pesca del cazón Rhizoprionodon terraenovae en el Banco de Campeche”.

Esteban Bada Sánchez estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, el día 29 de junio de 2018, con la tesis denominada “Efecto interanual de la pesca artesanal en el stock y áreas de pesca del cazón Rhizoprionodon terraenovae en el Banco de Campeche”.

Rosalía Puch Chavez estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 28 de junio de 2018, con la tesis denominada “La interacción planta-colibrí moldea mutuamente su distribución en el sur de la Península de Yucatán”.

Rosalía Puch Chavez estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Campeche obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, el día 28 de junio de 2018, con la tesis denominada “La interacción planta-colibrí moldea mutuamente su distribución en el sur de la Península de Yucatán”. José Germain López Santiago, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Villahermosa obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, el día 29 de junio de 2018, con la tesis denominada “Almacenamiento de carbono y flujos de CO2 del suelo en sistemas ganaderos de Tabasco”.

José Germain López Santiago, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales, (Generación 2016 – 2017), de ECOSUR Unidad Villahermosa obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, el día 29 de junio de 2018, con la tesis denominada “Almacenamiento de carbono y flujos de CO2 del suelo en sistemas ganaderos de Tabasco”.

María Guadalupe Meneses Arias, estudiante de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Entomología Tropical (Generación 2016–2017), de ECOSUR Unidad Tapachula, obtuvo el grado de Maestra en Ciencias el día 14 de junio de 2018, con la tesis denominada Preferencia de oviposición de hembras de Trichoplusia ni y desarrollo larval en tres variedades de jitomate.

María Guadalupe Meneses Arias, estudiante de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Entomología Tropical (Generación 2016–2017), de ECOSUR Unidad Tapachula, obtuvo el grado de Maestra en Ciencias el día 14 de junio de 2018, con la tesis denominada Preferencia de oviposición de hembras de Trichoplusia ni y desarrollo larval en tres variedades de jitomate.