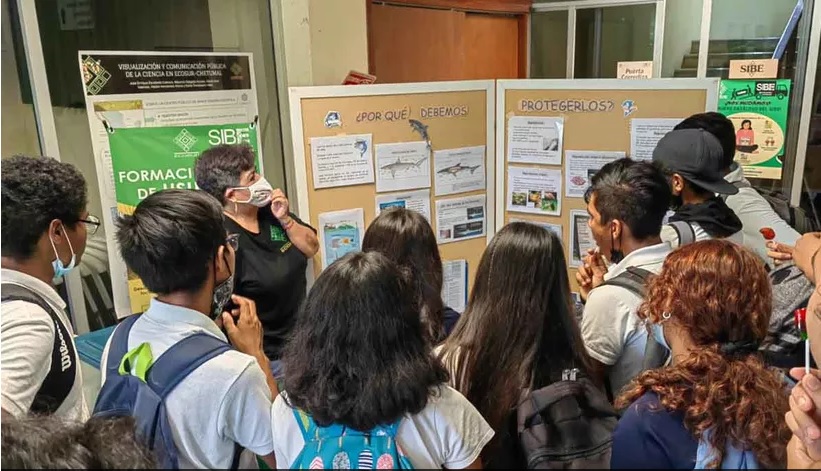

Celebran mes de la Naturaleza Mexicana en Ecosur Chetumal

En el marco del Mes de la Naturaleza Mexicana, el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Unidad Chetumal, inició ayer lunes el evento presencial “Patrimonio Biocultural Maya, Biodiversidad en la cultura Maya”, cuyas actividades continúan hoy martes.

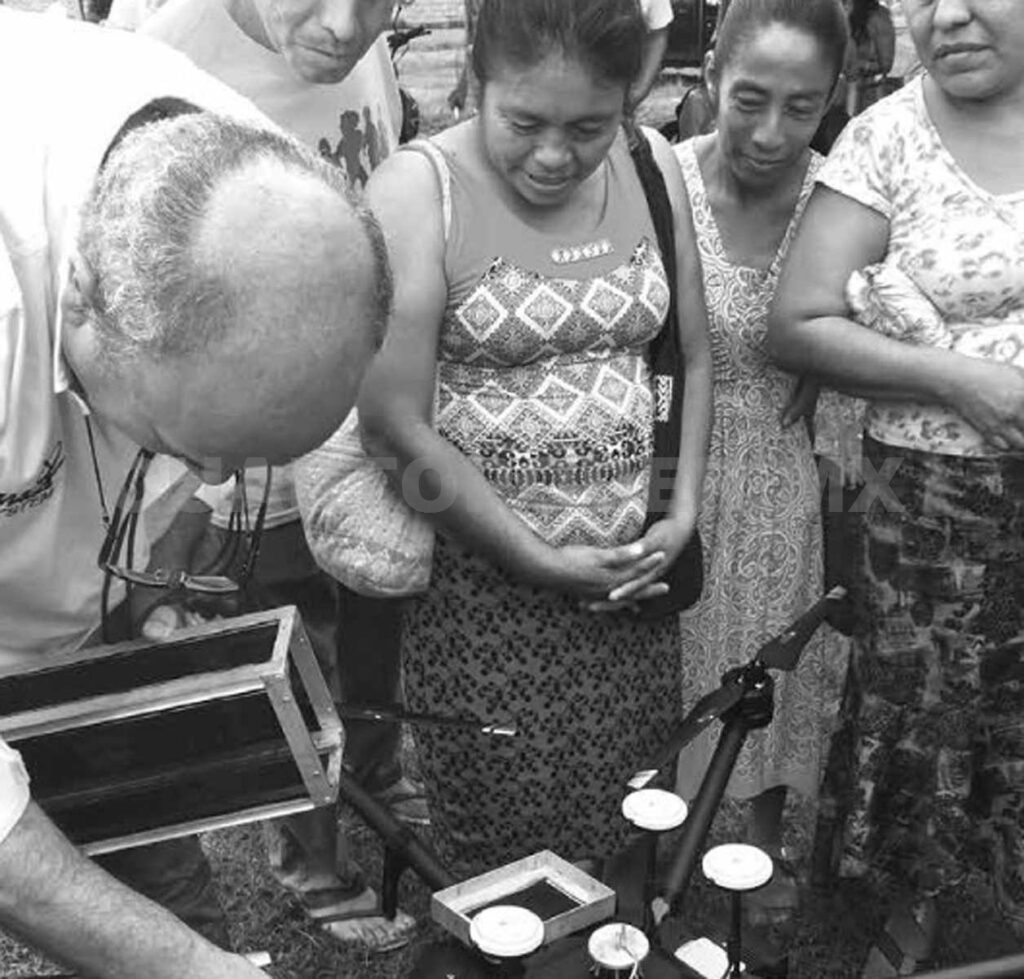

Combaten dengue y zika con moscos estériles

Desde el 2017, investigadoras del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) trabajan en comunidades rurales de la costa chiapaneca en la implementación del control integral del Aedes aegypti, mosquito vector que transmite los virus que causan las enfermedades del dengue, chikungunya y zika. La aplicación es a base de la Técnica del Insecto Estéril (TIE).

Para Ariane Dor, Ana Laura Pacheco Soriano y Dora Elia Ramos Muñoz difícilmente habrá solución en este problema de salud publica, si primeramente no se establecen diálogos que contemplen perspectivas culturales.

La COP 15 de la Biodiversidad en Montreal: entre el humo y la esperanza

¿Qué es lo que no ha permitido que los acuerdos en materia de cambio climático se lleven a cabo, y que de alguna manera vaticina los resultados de los acuerdos sobre biodiversidad?

Contribuir a restaurar la capacidad de la Tierra para mantener todas las funciones ecológicas de las que depende la sociedad se ha convertido en una agenda apremiante. Debido a la falta de atención al impacto que generan nuestras actividades económicas en la naturaleza y a todo lo que esta nos provee de forma “gratuita” hemos reducido la capacidad de los bosques para regular el clima, limitado la cantidad y velocidad con la que fluye el agua a los valles en los que se encuentran los asentamientos humanos, alterado el papel de la biodiversidad para regular procesos ecológicos que conectan paisajes, como la polinización, y afectado las funciones de la vegetación acuática y de algunos moluscos para filtrar y limpiar el agua en humedales, lo que ha reducido además la provisión de proteínas en poblaciones rurales dedicadas a la pesca.

Diciembre fue un mes alegre para los que nos dedicamos a tratar de mejorar la relación que tiene la sociedad con la Tierra, cuando se firmó el acuerdo de la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas en Materia de Biodiversidad (COP 15) en Montreal, Canadá. En este acuerdo, las naciones firmantes se comprometieron a restaurar al menos el 30% del territorio terrestre, marino y costero y las naciones ricas en capital financiero aceptaron financiar este plan en las naciones ricas en capital natural. Parecían puras buenas noticias para cerrar el año.

La pesadumbre volvió entrando el año, cuando se anunció que la COP 16 sería presidida nada más y nada menos que por el sultán Al Jaber, el ministro de gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, quien además dirige la compañía petrolera estatal. Como balde de agua fría nos vino el recuerdo de los años de promesas por la justicia climática que, al igual que esas historias de amores tóxicos que todos guardamos, las naciones han hecho en relación a regular la temperatura del planeta sin cumplirlas. ¿Qué es lo que no ha permitido que estos acuerdos en materia de cambio climático se lleven a cabo y que de alguna manera vaticina los resultados de los acuerdos sobre biodiversidad?

Antes de enrolarme en las filas de la academia, tuve el honor de trabajar con la sociedad civil mexicana promoviendo la conservación de los ecosistemas marinos. En una de nuestras tantas reuniones de planeación para lograr que los pequeños fondos con los que contábamos pudieran hacer cambios radicales, aprendimos una metodología que venía del manejo integral costero y que resulta clave para entender cuáles son las barreras que impiden que logremos conservar los vitales recursos de uso común como son los ríos, el océano, la biodiversidad y la propia atmósfera. Si bien todos necesitamos de su preservación para mejorar nuestra calidad de vida, casi nadie asume la parte que le toca para cuidarlos.

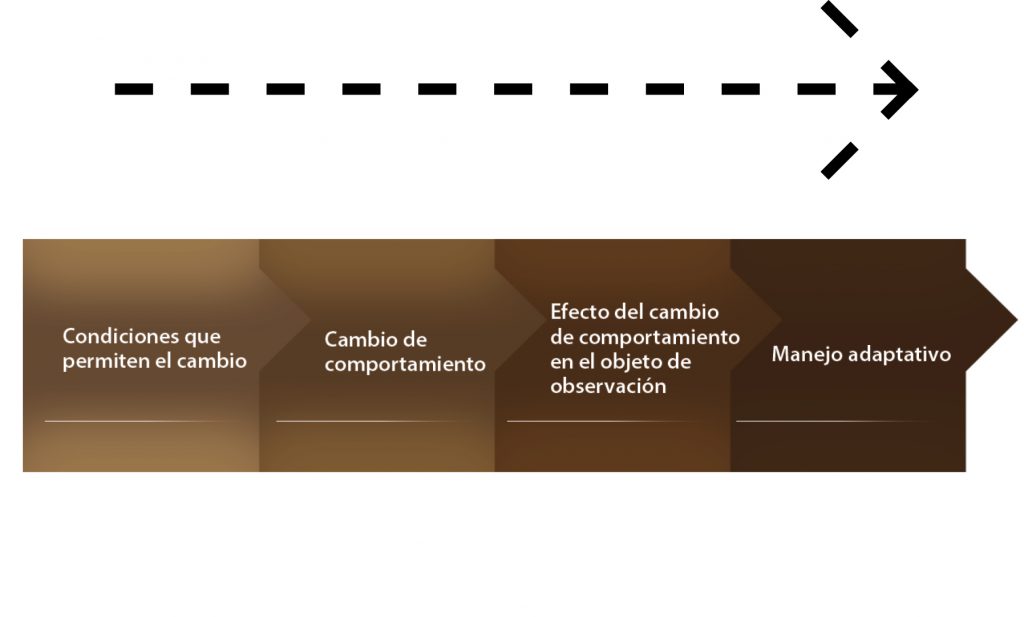

Esta metodología,2 que llamamos “los cuatros órdenes de resultados”, se resume de manera muy simple en la figura 1. Para recuperar ecosistemas degradados tenemos que lograr cambios de hábitos y para conseguir estos cambios de hábitos tenemos que crear primero las condiciones habilitadoras. ¿Qué son estas condiciones habilitadoras? En resumen, el conjunto de leyes, acuerdos, incentivos, mercados, políticas, rasgos culturales y presupuestos públicos, que permiten fomentar un cambio de hábitos.

Por poner un ejemplo simple, si la política económica fomenta cambiar ecosistemas completos por campos de monocultivo o si los gobiernos subsidian que los campesinos conviertan áreas de restauración en áreas de cultivo de árboles maderables o frutales, por más decretos de protección de reservas que hagamos y más discursos en favor del medio ambiente que digamos, seguiremos perdiendo a pasos agigantados la biodiversidad.

Mucho de esto ocurre por la tensión que tienen los gobiernos entre conservar la naturaleza o crecer económicamente, lo que nos ha llevado a nivel nacional y global a estos discursos bipolares en los que nos ponemos metas que nunca logramos o que aparentamos lograr con políticas engañosas. Por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, México se lució decretando enormes áreas marinas abisales, de poca importancia ecológica, presumiendo que no solo había alcanzado la meta del acuerdo de Aichi –10% de conservación de los ecosistemas marinos bajo protección–, sino superándolo con 22% de área en conservación. 3

Una alternativa a este escenario incongruente es el pago directo por servicios ambientales en el que se identifica un mercado que demande la conservación de ciertos territorios y un proveedor de ese servicio que pueda satisfacer la demanda de ese mercado. Hay algunos ejemplos exitosos en ciudades que se comprometen a cuidar sus bosques para asegurar la provisión de agua o compañías de agua que les pagan a los pastores para restaurar la capacidad de la vegetación para mantener los manantiales. Los bonos de carbono mediante los cuales las compañías europeas les pagan a las comunidades rurales para capturar el exceso de gases de efecto invernadero es ahora un mercado emergente con enorme potencial. ¿Cuáles son las condiciones habilitadoras para que estas transacciones puedan ocurrir? Principalmente dos: legislaciones funcionales vinculantes y derechos de propiedad a fin de que los dueños de los territorios puedan optar por ofrecer esos servicios ambientales, para limpiar, capturar o prevenir desastres derivados de erosionar las funciones ecológicas de la Tierra.

El caso de los ecosistemas marinos, que son propiedad de la nación, presenta un mayor desafío porque el principal uso que les dan las sociedades costeras es la pesca. La conservación de estos ecosistemas implica prohibir la pesca a las comunidades humanas que dependen de estos recursos, muchos de ellos aún en economía informal como es el caso de México, o transferir derechos de propiedad a estas comunidades para estimular acuerdos de conservación, donde la restauración resulte un negocio más rentable que la pesca.

Es verdad que aún quedan espacios naturales remotos con pocos usuarios que podrían ser manejados por el Estado con recursos propios o de organismos internacionales, pero muchos de estos ecosistemas están profundamente conectados con los sistemas costeros que han sido degradados no solo por las actividades pesqueras, sino por el mal hábito que tenemos las sociedades humanas de utilizar los ríos y mares como nuestros basureros. Para realmente lograr una red de áreas marinas protegidas que tenga un sentido ecológico y social sería necesario incluir ecosistemas terrestres, costeros, marinos y oceánicos que cubran los hábitats usados por infinidad de especies migratorias, como los tiburones, atunes, tortugas y peces, así como los procesos tierra-océano a los que se han adaptado numerosas especies para completar sus ciclos de vida.

En un sistema económico en el que valoramos la cantidad de bienes y servicios que reciben las personas como un indicador de progreso, asegurarse de que el 30% de los ecosistemas naturales estén protegidos requiere de un engranaje en el que los derechos de propiedad para las comunidades rurales y un Estado de derecho funcional y gobiernos que rindan cuentas sean piezas clave. Estas son las condiciones habilitadoras básicas. ¿Cómo podríamos salvaguardar este inmenso territorio y cuidar todo lo que recibimos de manera gratuita del medio ambiente sin desplazar a las comunidades rurales cuyo ingreso depende directamente del uso de estos recursos naturales? Solo hay tres caminos: pagarles a las comunidades para que su nuevo trabajo sea conservar la naturaleza, despojar a sus habitantes e incrementar la brecha de marginación de estas comunidades o, la especialidad de nuestros gobernantes, hacer como que hacemos y no solucionar el problema.

Los dados están ya en el aire. ~

Andrea Sáenz-Arroyo es bióloga marina con un doctorado en economía ambiental, profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) e investigadora invitada del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3-UNAM)

TEXTO PUBLICADO EN: https://letraslibres.com/revista/andrea-saenz-arroyo-la-cop-15-de-la-biodiversidad-en-montreal-entre-el-humo-y-la-esperanza/01/05/2023/