Este mar es clave para México porque de ahí se extrae la mayor parte del petróleo del país

Cuando una persona está enferma y tiene un diagnóstico, recibe un tratamiento y se le recomienda observar parámetros clave de su cuerpo. La importancia de monitorear signos vitales como temperatura, presión y frecuencia cardíaca radica en que proporcionan información básica para identificar síntomas tempranos de alteraciones en la salud y, a partir de ahí, se pueden tomar decisiones para prevenir complicaciones mayores.

El Golfo de México no está necesariamente enfermo, aunque sí es altamente vulnerable y tiene muchas comorbilidades debido a las actividades extractivas y contaminantes de las que es objeto. Este mar semicerrado que compartimos con Estados Unidos y Cuba es, al igual que un cuerpo humano, un sistema complejo que necesita ser monitoreado para asegurarnos que el aprovechamiento de sus recursos no comprometa su estado de salud y continúe brindando los servicios ecosistémicos de los que tanto se beneficia nuestra sociedad.

Este mar es clave para México porque de ahí se extrae la mayor parte del petróleo del país, que es uno de los principales motores de nuestra economía, así como por el beneficio alimentario al proveernos de pescados y mariscos que enriquecen nuestra dieta, y de cuya captura, procesamiento y venta dependen laboralmente miles de familias.

Las implicaciones del petróleo en el Golfo de México

Dado que debajo del fondo marino del Golfo de México existen grandes yacimientos de hidrocarburos, la presencia de éstos es parte del ecosistema y es común encontrar chapopoteras o emanaciones naturales de petróleo. El pescador Rudesindo Cantarell hizo el hallazgo de una de esas chapopoteras y desde entonces su apellido se utilizaría para nombrar a uno de los campos petroleros más grandes que han sido descubiertos en el mundo. Con el aprovechamiento del complejo Cantarell, México se posicionó como uno de los principales productores de petróleo y, con ello, el paisaje de la Sonda de Campeche en el Golfo de México se pobló de plataformas, ductos y barcos de la industria de hidrocarburos.

Conforme la industria se expandió, la posibilidad de que sucedieran situaciones adversas en lugares aislados aumentó e hizo más complejas y especializadas las acciones necesarias para prevenir, contener y mitigar desastres mayores.

Proyecto científico para atender los desafíos

Con la meta de promover el uso de metodologías novedosas para atender los desafíos clave que enfrenta nuestra sociedad y fortalecer la independencia tecnológica del país, el ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) financió a través de su convocatoria de Ciencia de Frontera el proyecto “La desafiante coexistencia de los sistemas socio-ecológicos acoplados; las industrias de la pesca y petróleo en la Sonda de Campeche”, desde el 2021.

Con este proyecto, un grupo de 40 personas —científicas, científicos y estudiantes de diversas disciplinas e instituciones, entre las que se encuentran El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el Instituto Superior de Centla, la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma del Carmen— responde a diversas preguntas importantes para el uso sostenible de ese espacio marino. Uno de los objetivos consiste en detectar y monitorear la presencia de petróleo en la superficie del mar para conocer las áreas del golfo y los períodos en que más frecuentemente ocurre, para lo cual nos basamos en el uso de imágenes satelitales.

Un indicador del estado de salud del Golfo de México

Identificamos la presencia de hidrocarburo en la superficie del mar como uno de los indicadores clave a los que habría que dar seguimiento para conocer el estado de salud de los ecosistemas en el Golfo de México. Algo así como la temperatura en el cuerpo humano.

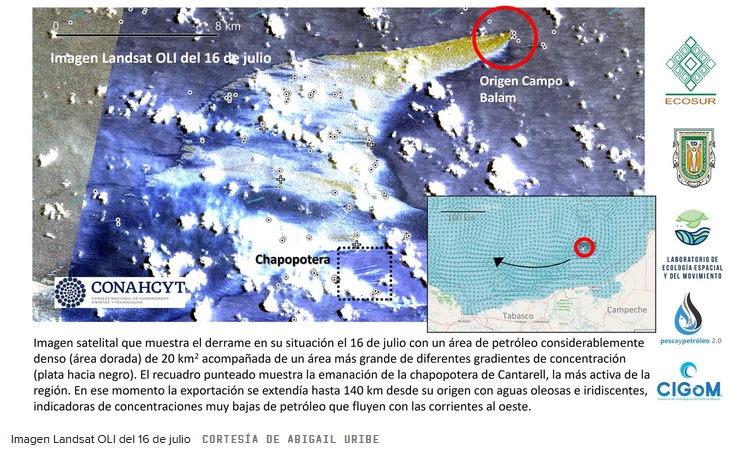

Desde 2021 y en coordinación con distintas instituciones académicas mexicanas implementamos protocolos con los que se analizan las imágenes satelitales públicas obtenidas cada 3 o 4 días y, en caso de detectar alguna anomalía (mancha) sospechosa de ser petróleo, se hace el registro en la superficie del mar y se le categoriza como chapopotera o vertimiento antropogénico con el fin de actualizar el acervo de conocimiento sobre esta actividad en el golfo.

En el caso de que el origen de la mancha esté relacionado con alguna actividad humana (plataforma, buque, ducto submarino, pozos) y su dimensión sea superior a las registradas comúnmente, se crea un mapa donde se muestra la ubicación de la mancha sospechosa y la interpretación en términos de su localización, características y nivel de certidumbre. Desde septiembre de 2022 empezamos a enviar estos reportes a las autoridades competentes —SEMAR, ASEA, INAPESCA, CONANP y agencias estatales del sur del Golfo de México— con la finalidad de proveerles de información científica de los potenciales eventos de derrame de petróleo con la que pueden dimensionar las situaciones y tomar las decisiones pertinentes.

Hasta hoy se han analizado más de 1,500 imágenes satelitales y emitido 36 reportes por sospecha de derrame.

Siempre cuidando la calidad de nuestro trabajo y conscientes de lo económica y políticamente sensible de la información que generamos, todo lo anterior se ha hecho de acuerdo con estándares internacionales desarrollados en un marco de colaboración multinacional. Por ejemplo, con el Programa COAST, que coordina la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), interactuamos en una comunidad de aprendizaje y fortalecimiento mutuo México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Perú y Colombia.

La ciencia ciudadana

Es importante mencionar que en el proyecto buscamos además promover procesos de ciencia ciudadana con los que se validan o descartan algunas manchas sospechosas a partir de información que proveen los mismos pescadores sobre el área. Con ello, las personas que trabajan y dependen de la pesca se vuelven colaboradoras clave en el monitoreo de los espacios marinos. Además, para evitar riesgos a su salud y equipo, se les brinda conocimiento sobre la dinámica y extensión de las emisiones naturales que ellos ya conocen en el mar, pero que por primera vez pueden ver en un mapa.

La importancia del monitoreo

Este monitoreo ha mostrado su utilidad al reportar la presencia de hidrocarburos en cantidades relevantes por un derrame de petróleo en octubre del 2019 en Cayo Arcas, previo a la formalización de este proyecto, pero ya con esfuerzos iniciales del monitoreo satelital por el grupo líder; y en el monitoreo de eventos de derrame el 6 de junio y 4 de julio de 2023 en la zona de producción Cantarell. En el evento de junio se confirmó la intensidad y extensión de la mancha del derrame durante varios días, la más grande observada en casi 5 años de seguimiento satelital de la zona.

Este monitoreo sistemático e independiente de la presencia de hidrocarburos en la superficie del Golfo de México es un esfuerzo inédito en el país y de vital importancia por diferentes razones. Primero, suma a nuestra soberanía científica y tecnológica al brindar información inédita sobre las emanaciones naturales de petróleo que crean ecosistemas únicos en nuestros mares y que son parte de nuestra biodiversidad.

Después, fomenta las vocaciones científicas en nuestras universidades y centros de investigación públicos mientras atienden un problema socioambiental nacional en temas de energía y alimentación. En este sentido, conscientes de la importancia de formar capacidades locales, nuestro equipo entrena constantemente a estudiantes de licenciatura y posgrado para promover vocaciones científicas de talentos nacionales.

Luego, al acompañar y sumar capacidades intersectoriales de actores clave del gobierno, sociedad civil y sector pesquero, este esfuerzo de monitoreo innova con la integración del conocimiento experto local con datos e información científica generada sistemáticamente, y es una aproximación estratégica para fortalecer las capacidades de gestión, planeación territorial y co-manejo de nuestros mares en un paisaje donde las comunidades humanas son un elemento más del sistema y no son ajenos a éste.

Por último, al ser parte de un ejercicio de transparencia y fortalecimiento de las instituciones de gobierno mexicanas, se atiende la necesidad y derecho de la sociedad de tener acceso universal al conocimiento de las condiciones de nuestro ambiente marino.

Este ejercicio académico para la atención de problemas socioambientales brinda elementos clave para la gestión de nuestros mares y fortalece la responsabilidad social de información sobre las condiciones del ambiente marino, el cual nos provee bienestar por sus funciones ecosistémicas y opciones de sustento para miles de familias en el sureste de México.

La salud del Golfo de México nos compete a todas y todos los mexicanos.

Abigail Uribe Martínez · UNAM abigailum@gmail.com

Eduardo Cuevas Flores · UABC eduardo.cuevas@uabc.edu.mx

Alejandro Espinoza Tenorio · ECOSUR aespinoza@ecosur.mx

Magdalena Hernández Chávez · ECOSUR mhernand@aflores

TEXTO PUBLICADO EN: https://www.cronica.com.mx/academia/ciencia-monitoreo-hidrocarburos-golfo-mexico.html