Por Gerardo González Figueroa

Cuando hablamos en la sociedad de una pandemia como la del Covid-19, tenemos como referencia lo que nos dicen los medios de comunicación y las redes sociales, y muy poco de lo que dicen los actores sociales como el gobierno o sea, las instituciones de salud, en particular la Secretaría de Salud, y de las autoridades locales y si bien nos va, del personal de salud al que tenemos acceso. Es claro que en nuestra sociedad no creemos mucho en el gobierno.

Hoy es común referirnos a lo que dice la ciencia o a la evidencia científica y podemos en lo general, enterarnos del avance de este terrible mal. Circula en los medios, en redes información, mucha de ella sin análisis, ya no se diga desde la divulgación científica, sino de las notas cotidianas. Pocos son los medios que divulgan lo que nos ayude a informarnos, a entender cómo y de qué manera va evolucionando este terrible mal de nuestro tiempo. No solo eso, sino qué podemos hacer en la sociedad.

Domina en la arena política el que hagamos juicios sumarios. Creo que no se trata de defender a nadie, y el gobierno sea de cualquier índole, está para darnos certeza. Sin embargo estamos tan polarizados que evaluamos desde nuestra percepción, y no nos damos cuenta de que en toda acción o decisión siempre hay un contexto.

Predomina en nuestra ambiente, y eso hay que decirlo, una creciente animadversión al Presidente, y por ahora no es materia para detenernos en analizarlo, simplemente es parte de esta coyuntura maldita que nos quita el sueño, pues la pandemia está, en el país, creciendo y dañando la vida humana.

En salud, sí, en salud, ponemos atención a la vida, no a la enfermedad ni a la muerte, como ya lo he escrito, enfermedad y muerte es consecuencia de cómo vivimos. Pero en esta vida de consumo nuestro paradigma dime cómo me veo y te diré de a cómo es.

Me preocupa leer en redes y medios de comunicación que ante nuestra angustia, cualquier noticia es vista con esperanza, pues tener una vacuna o un tratamiento que no nos ponga en la incertidumbre de la hospitalización, de la gravedad mortal. La libertad es no solo pensar y hacer, sino sabernos sanos, educados, alimentados, así como la autorresponsabilidad de nuestros cuerpos, es una relación creadora que rebasa a las personas, pues soy libre en la medida en que las y los otros también lo sean.

En esta crisis hemos olvidado el origen, ya lo han señalado las capacidades de personas activistas, de la academia, de la política: hemos dañado a la naturaleza, y el consumo sin límites, además de nuestro individualismo.

Pero no por ello debemos obviar que también, hemos avanzado en tener derechos, en mejorar la representación política, en crear y recrear nuevos espacios como lo es la autonomía, o, experiencias autogestivas que nos hace resistir, y nos plantea desde el ámbito de la vida comunitaria, diversos modos de ver nuestra compleja realidad.

Hace algunas semanas personas, hombres y mujeres, desde jóvenes hasta adultos, nos dimos a la tarea de reflexionar y aprender por qué nos enfermamos, qué es el Covid19 como enfermedad y cómo podemos organizarnos para atenderlo.

No nos referimos a las personas del gobierno, es una abstracción, sino valoramos que eso que llamamos salud-enfermedad, es un vivir a diario, pues la educación, alimentación, empleo e ingreso, la naturaleza, la forma en que estamos organizados, son determinantes sociales de la salud, y que hoy las vivimos, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el sobrepeso, entre otras, han cambiado nuestras formas de vida.

También observamos eso que llaman pobreza económica, pues reconocemos que en estas regiones, las montañas tienen bosques y ríos que se valoran con mucha importancia, es posible, como dicen muchos expertos que al no querer a la madre tierra, es por lo que vengan estas enfermedades que hoy estamos viendo, y que se le han nombrado pandemias.

Este virus letal podemos defendernos de él, de forma colectiva, la higiene es prioritaria, como lavarnos las manos, la distancia entre personas a más de metro y medio (la sana distancia), lavar frutas y verduras, y más si estas vienen en bolsas, y el uso de mascarilla o cubrebocas estando en los espacios públicos. En muchas comunidades hay escasés de agua, pero es posible lavarse las manos, aunque no lo crean, la gente indígena se lava las manos antes de comer.

Nos dimos a la tarea de buscar un mecanismo sencillo de información, poniendo de base a las y los migrantes, en particular a los que llegan, para notificar y actuar en consecuencia con la posibilidad de que sean portadores del virus, pero en especial de proteger a las y los ancianos y quienes estén enfermos.

Es importante romper el mito de que las comunidades indígenas requieren de salvadores, ya sean ONG, iglesias y activistas, las comunidades requieren de acompañantes, respetuosos de sus formas de pensar y de hacer, ya que existe todo un arcoíris de saberes y de prácticas que hoy luchan por seguir siendo lo que son, y de mostrarnos la pluridiversidad que construyen a diario.

El derecho a ser, el derecho a tener no son dádivas, responden a una larga travesía en organizarse, por ejemplo en gobiernos comunitarios y autónomos, o en colectivos y redes, o en grupos que le dan duro a que se abran las famosas grietas del capitalismo, o si se prefiere del neoliberalismo.

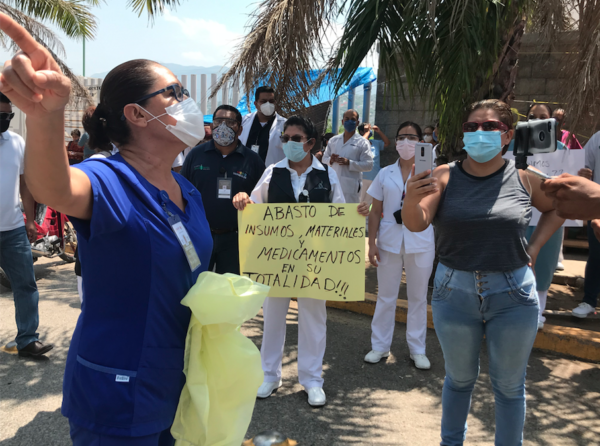

El derecho a la salud es un ejercicio pleno de nuestra libertad, y corresponde al Estado mexicano trabajar para que se cumpla a cabalidad, no caben exclusiones, ni tampoco el que no se tengan los recursos necesarios para su pleno desarrollo, el del derecho a la salud.

Esta pandemia nos enseña que si hay prioridades, este se da justo, en la salud, si ya fue obviado y postergado por el anterior régimen, un gobierno que quiere la transformación, ya es su punto de partida hablar de la salud como ejercicio pleno de derecho, sino de hacer que se cumpla más allá de su retórica.

Correo electrónico: ggonzalez@www.ecosur.mx

TEXTO PUBLICADO EN CHIAPAS PARALELO: