Les compartimos la entrevista por la Gaceta SIIDETEY a Diana Ayala Montejo, investigadora Comisionada del CONACYT. Adscrita al Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente.

Les compartimos la entrevista por la Gaceta SIIDETEY a Diana Ayala Montejo, investigadora Comisionada del CONACYT. Adscrita al Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente.

Con la participación de Irene Sánchez Moreno, Investigadora del Departamento de Salud y Dr. Everardo Barba Macías Coordinador General Académico e Investigador Titular C, de El Colegio de la Frontera Sur. Por las frecuencias: 540 am y 107.9 fm. Radio IMER, la voz de Balún Canán.

Cecilia Elizondo Académica de El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR)

Las empresas de la industria de alimentos han arremetido contra el etiquetado frontal de alimentos y bebidas (EFAB). El mismo es del 27 de marzo de 2020, cuando se aprobó la Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051- SCF/SSA1-2010. Es importante destacar que en ese momento la industria de alimentos solicitó que se les bridara tiempo necesario para que su implementación, con el argumento de que necesitaban tiempo para poder realizar las nuevas etiquetas y poder retirar los productos existentes en el mercado. Se les brindó lo solicitado y la modificación entró en vigor a partir de octubre 2020. En ese período la industria de alimentos no solo cambió las etiquetas, sino que cambiaron las fórmulas a más de mil productos para lograr que llevaran menos sellos. Beneficio directo de la implementación del EFAB.

El miércoles 9 de noviembre 2022 se iba a discutir el Proyecto de Sentencia derivado del amparo (358/2022) presentado por Barrilitos, concesionaria de Arca Continental/Coca-Cola en la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión se pospuso para la siguiente semana. No sabemos si esta nota saldrá antes o después de que se discuta, o tal vez se sume a la discusión otros amparos que se han presentado en contra del EFAB. Sin embargo, esperamos que la SCJN tenga en cuenta la evidencia contundente de los efectos que los ultraprocesados (o comida chatarra) han causado y causan a la población, y que se apegue su decisión al derecho humano a la salud, incluyendo el derecho a una alimentación adecuada y saludable.

El desarrollo de este etiquetado frontal llevó un gran esfuerzo por parte de diferentes dependencias del Gobierno Federal, trabajando desde el Grupo Intersectorial de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), pero también impulsado durante más de una década por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones que forman parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, entre quienes se encuentra El Poder del Consumidor que además colabora con GISAMAC. Parte de los miembros de estas organizaciones, debido a las denuncias sobre la comida chatarra han sufrido innumerables amenazas por su lucha.

Detalles del proceso de elaboración del EFAB vigente pueden encontrarse en el número 157 de la Jornada del Campo, donde fue ampliamente detallado, no solo el EFAB, sino también lo dañino de los productos ultraprocesados en la salud de mexicanos y mexicanas https://www.jornada.com.mx/2020/10/17/delcampo/index.html. Claramente allí se expresa lo engañoso que era el etiquetado que tenían los alimentos en el pasado. Además de cómo el aumento de la obesidad y sobrepeso en el país, que actualmente es del 75 % de la población mexicana, fue incrementándose en estas últimas cinco décadas a medida que también lo hacía la venta de alimentos chatarra, en particular de bebidas azucaradas donde nuestro país ocupa el primer lugar de consumo.

La parte más importante de esta medida del Gobierno Federal se basa en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos sobre los derechos humanos, donde en su art. 4 menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, además de que incluye que, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación… Y establece que el Estado promoverá las acciones que ello demande para que se coadyuve al cumplimiento. En este sentido se suma el derecho como mexicanos y mexicanas de conocer el contenido de los alimentos o bebidas que nos venden, así como las consecuencias para nuestra salud que puede tener su consumo, y que de esa manera podamos decidir adecuadamente qué consumir o no.

Sumado a lo anterior es importante destacar que, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre 2020, le fue otorgado a la Secretaría de Salud el premio por su trabajo en impulsar el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas, como uno de los mejores del mundo. Esto fue debido a que no solo advierte sobre exceso de calorías, azúcar, grasas saturadas, sodio, grasas trans, sino que a la vez advierten de la presencia de edulcorantes “no recomendable en niños”, y de contiene cafeína “evitar en niños” en las bebidas azucaradas.

Apoyamos y estamos de acuerdo con el llamado de los investigadores y organizaciones líderes en salud global en una carta enviada a la CSJN, que mencionan que Las políticas públicas adoptadas en México tienen el poder no sólo de proteger y salvar vidas de la población mexicana, sino también de ejercer una influencia positiva en otros países para que adopten regulaciones efectivas para estos mismos fines. Como país hemos sido invitados en diferentes ámbitos internacionales para exponer la experiencia del EFAB y efectivamente el país se ha convertido en referente, no solo en este tema sino en el proceso de transformación del sistema alimentario mexicano en general desde la producción al plato, que impulsa la transición agroecológica desde el Programa Producción para el Bienestar.

Esperamos que la SCJN sea una defensora de los derechos humanos y de una política pública que está apoyando el derecho a una alimentación sana, y a la información clara sobre los alimentos que consumimos. De esa manera la SCJN se pronunciará en favor de una alimentación sana y adecuada y no en defensora del poder económico de las transnacionales, que solo les importa incrementar sus beneficios económicos en detrimento de la salud de mexicanos y mexicanas. •

NOTA PUBLICADA EN: https://www.jornada.com.mx/2022/11/19/delcampo/articulos/solicitud-scjn-etiquetado.html

Nancy Cabanillas-Terán y Lorenzo Álvarez-Flip

Los arrecifes de coral son ecosistemas oceánicos de valores ecológicos y económicos inigualables e insuperables. Tan sólo en el Caribe mexicano se estima que sostienen una economía de 9 mil 500 millones de dólares anualmente por los bienes y servicios que proveen como recursos pesqueros, arena blanca en las playas y la protección natural de la infraestructura costera contra tormentas y huracanes.

La permanencia de los arrecifes está en peligro debido a las crecientes presiones ambientales del cambio climático, la contaminación del agua marina por aguas negras y el enriquecimiento de nutrientes. A estas causas se suman las enfermedades, y al igual que a las sociedades humanas, pueden afectar a un alto porcentaje de los individuos de las poblaciones marinas.

La frecuencia y la intensidad de los brotes de enfermedades en corales han aumentado, y estos brotes se asocian con eventos de mortalidad masiva en corales que pueden reducir rápida y drásticamente las poblaciones.

Los arrecifes de coral del Caribe ofrecen algunos de ejemplos de este tipo de eventos catastróficos, pues históricamente las enfermedades han provocado cambios devastadores en la estructura, el funcionamiento y la capacidad de los arrecifes para proporcionar servicios ecosistémicos.

¿Qué les está pasando a los corales?

La enfermedad conocida como el síndrome blanco o enfermedad de pérdida de tejido en corales duros puede matar cientos de colonias de coral en unos pocos días. Su capacidad de dispersarse en la columna de agua la hace altamente contagiosa, y la mortalidad que causa fue detectada por primera vez en Florida en 2014.

El evento se propagó por el Caribe y cuatro años después llego a México, donde ha tenido efectos catastróficos, produciendo la muerte de entre el 20 y 30 por ciento de las colonias de coral en la región, ya que afecta a casi 30 diferentes especies de coral.

Una de las especies más afectadas es el “coral pilar”, que se caracteriza por formar estructuras que alcanzan varios metros de altura, las cuales asemejan catedrales submarinas. Estos organismos tardan siglos en crecer, pero desafortunadamente cuando son invadidos por la enfermedad de pérdida de tejido, mueren en pocas semanas.

Se estima que el 90 por ciento de la población de la especie se ha perdido en las zonas afectadas. En México y Florida ya se considera al coral en peligro de extinción local.

¿Qué le está pasando al erizo Diadema antillarum?

Hace 40 años, el erizo de mar de púas largas (Diadema antillarum) sufrió una mortandad masiva causada por un agente patógeno desconocido que eliminó más del 90 por ciento de la población a lo largo del Caribe, Florida y las Bermudas. Los erizos de mar “podan” el arrecife del exceso de macroalgas, por lo que la mortandad masiva del erizo causó grandes cambios al paisaje arrecifal, pasando de sitios cubiertos por corales a sitios cada vez con más algas, y esta condición permanece aún en la actualidad, aunque las poblaciones de erizos han llegado a recuperarse en ciertas zonas.

Recientemente, y en un contexto de rápido cambio y crecientes presiones, el Mar Caribe vuelve a ser sujeto del surgimiento de dos enfermedades que vuelven a poner en riesgo a los habitantes del arrecife y en general la estabilidad ecológica de estos sistemas.

En febrero de 2022 se registró otro evento de mortandad de Diadema en la isla St. Thomas, en el Caribe oriental. El evento aún está en proceso y no se tienen cifras exactas de la intensidad del daño, aunque se tienen múltiples registros y continúan los monitoreos. Tampoco se tiene una idea clara del patógeno que causa este fenómeno.

Cuando los erizos se ven afectados, dejan de adherirse al sustrato, y sus púas no permanecen verticales, sino que se aplanan sobre el fondo. El proceso de deterioro es muy rápido: el erizo exhibe movimientos extraños cuando está moribundo, sus púas se llenan de sedimento, parece desorientado y se mueve con el vaivén de la corriente, al final pierde sus púas y queda expuesto a depredadores, por lo que se pierde su papel ecológico de ser el invertebrado herbívoro por excelencia en los arrecifes del Mar Caribe.

Los retos en un Caribe decadente

Como resultado de estos brotes de enfermedades, diversos grupos en México y otros países trabajan conjuntamente para identificar cuáles son los microorganismos que las causan y encontrar alguna solución. Las redes de trabajo involucran gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Se ha sugerido que el rápido avance de estas enfermedades se debe a la mala calidad del agua marina, resultante de actividades humanas como el pobre tratamiento de aguas residuales y la destrucción de hábitats causada por el acelerado desarrollo costero y por las mareas marrones, producto de la descomposición del sargazo, que afecta las costas del Caribe mexicano desde hace algunos años.

La mortalidad masiva de organismos arrecifales en el Caribe mexicano no solo representa una pérdida desde el punto de vista ecológico, sino puede tener serias repercusiones sobre la economía y el desarrollo social de la región, ya que los arrecifes ofrecen muchos de los servicios ambientales que benefician a las personas. Por ello, además de buscar soluciones específicas para disminuir los daños causados por las enfermedades, es fundamental restablecer las condiciones ambientales saludables que los arrecifes requieren para recuperarse y florecer nuevamente. Se requiere impulsar y apoyar cambios en las políticas públicas, encaminados a promover un desarrollo sustentable en la región.

Referencias:

https//www.agrra.org/sea-urchin-die-off/

https://www.agrra.org/coral-disease-outbreak/#sctld-dashboard

Nancy Cabanillas-Terán

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

Correo-e: ncabanillas@ecosur.mx

Lorenzo Álvarez-Flip

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Unidad Académica de Sistemas Arrecifales-Puerto Morelos

Correo-e: lorenzo@cmarl.unam.mx

Andrea Sáenz-Arroyo

Cuando hablamos de evolución, nos referimos a procesos asociados a la naturaleza con poca conexión a la vida humana. Esta división en la que nosotros no somos afectados o no afectamos a los procesos evolutivos es, además de artificial, limitante para comprender como podemos integrarnos mejor a los procesos ecológicos que requerimos en gran medida para sostener nuestras actividades económicas. Podemos y debemos ampliar el concepto de evolución.

Frustrados, vemos como paisajes que fueron alguna vez icónicos y en los que se fundaron grandes economías van desapareciendo a una velocidad más rápida de la que logramos comprender.

Comparto algunos conceptos de la economía ecológica y de las ciencias de la complejidad que nos permitirían entender mejor qué está en nuestras manos para transformarnos en una sociedad capaz de conservar y restaurar los arrecifes de coral del Caribe mexicano.

De estos arrecifes dependen sectores de la sociedad, no solo para llevar a cabo sus actividades económicas como el buceo y la pesca, sino para prevenir desastres como puede ser el efecto de las tormentas y huracanes que causan erosión costera.

Se calcula que la estructura tridimensional de los grandes arrecifes de coral del Caribe, originada por la presencia de especies como los corales cuernos de alce y cuernos de ciervo, puede disipar hasta el 90 por ciento de la energía de una tormenta.

Desde hace más de dos décadas, un par de pioneros de la adaptación del concepto de resiliencia a los sistemas naturales, el botánico Lance Gundersson y el ecólogo y economista ecológico Buzz Holing, plantearon la idea de que los sistemas en todas las escalas, desde una parcela pequeña de bosque hasta el propio planeta, se encuentran en constante evolución que varía entre estadios maduros donde todo se encuentra conectado y la energía es aprovechada de manera muy eficiente, a estadios caóticos en los que se pierden por selección natural aquellas formas de vida que hacen perder eficiencia al sistema que las aloja.

En un sistema natural, esta eliminación incluye especies y genes sin las adaptaciones o mutaciones necesarias para perdurar en la nueva fase en la cual se está reorganizando el sistema, mientras que cuando se piensa en el sistema socioambiental, se toman en cuenta las formas de vida humana que se relacionan de una manera deletérea con el sistema, en el peor caso, empujándolo incluso a desaparecer.

Los arrecifes de coral de todo el mundo están sujetos a presiones locales, regionales y globales que nos hacen dudar si estos ecosistemas podrán llegar con buena salud a la segunda mitad del siglo XXI.

Esta circunstancia nos fuerza a pensar de manera sistémica ¿cuáles son las acciones, políticas públicas y prácticas económicas que pueden favorecer a que estos ecosistemas continúen como parte del territorio y paisaje? Enumero algunas de ellas:

En las ciencias de la complejidad entendemos el caos como una señal de que un nuevo orden está por llegar. El estado de degradación de los arrecifes de coral de Quintana Roo revelan dos posibles escenarios para el futuro: 1) un sistema socioambiental dominado por estructuras rocosas cubiertos de cuantiosas algas y muy baja cobertura de corales incrustantes, con una sociedad apática que no toma acción para preservarlos y restaurarlo o 2) un socioecosistema en restauración con una sociedad ocupada en continuar coexistiendo con los arrecifes que impulsaron su propio esplendor.

La pelota pues, como se diría en el argot futbolero, está en nuestra cancha.

Andrea Sáenz-Arroyo

Departamento de Conservación de la Biodiversidad, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)

Centro de Ciencias de la Complejidad (UNAM)

Correo-e: msaenz@aflores

Según datos del Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), en 2021 a nivel nacional 23,027 mujeres (20.5%) reciben tratamiento antiretroviral (TARV). La baja prevalencia (0.2%) del VIH entre las mujeres cis-género[1] tiene como consecuencia que no sean consideradas como “población clave”; es decir, un grupo que por sus comportamientos específicos de riesgo son particularmente susceptibles a contraer el VIH. En América Latina, incluyendo México, los dos grupos de población clave más afectados por el VIH son los hombres gais y los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), así como las mujeres transgénero.

Existen cálculos de que más del 90% de mujeres que viven con VIH en México reportan haberlo adquirido en relaciones sexuales no protegidas con su pareja masculina estable (Bautista, et al., 2015), mientras que 4 de cada 10 hombres afirman que lo contrajeron en relaciones heterosexuales, no necesariamente con sus parejas estables (Inmujeres, 2018). Debido a que la probabilidad de transmisión mujer-hombre en el coito vaginal es mucho menor que en relaciones anales, esta última cifra sugiere la posibilidad de un subregistro de la actividad sexual entre hombres. El estigma dominante hacia el homoerotismo, obstaculiza no solamente la prevención en el sexo entre hombres, sino también la aceptación del diagnóstico de VIH y su apertura hacia sus parejas femeninas estables. Es decir, el riesgo de VIH de las mujeres está más relacionado con las prácticas sexuales de sus parejas que con las propias.

Si sumamos a esta problemática de género otras condiciones sociales de vulnerabilidad de las mujeres ligadas a múltiples desigualdades, su situación frente al VIH/Sida toma otra dimensión. Ante este complejo panorama, a finales del 2020 un equipo amplio e interdisciplinario[2] realizamos una investigación con métodos mixtos con el fin de describir la dinámica de las desigualdades de las mujeres con VIH en el trabajo doméstico y de cuidado, en la accesibilidad geográfica y de movilidad y en la violencia de género para sus posibilidades de acceso a la atención integral y los servicios de salud en Chiapas. Se aplicaron para la medición de estas determinantes sociales cuestionarios a 215 mujeres entre 18 y 44 años que viven con VIH (32 años en promedio) y que reciben atención en alguno de los trece centros de atención especializada en la entidad. De esta muestra, 6 de cada 10 mujeres estaban unidas al momento del cuestionario, 8 de cada 10 tenían hijos menores de 18 años y 5 de cada 10 se dedicaban exclusivamente al hogar. Es importante resaltar que 2 de cada 10 eran viudas y que la mayoría (88%) de esas parejas había muerto de SIDA.En términos de accesibilidad geográfica y movilidad, el estudio muestra que 6 de cada 10 mujeres que viven con VIH utilizan más de dos transportes para trasladarse a los SAIHS o CAPASITS[3] donde reciben atención. Prácticamente todas (97.7%) utilizan el transporte público y colectivo. Cuatro de cada 10 encuestadas gastan entre $101 – $500 pesos en cada visita al servicio, lo cual es un gasto significativo cuando sus ingresos mensuales por hogar son menores al salario mínimo mensual nacional. De ahí que el principal obstáculo que reportan las mujeres para asistir a sus citas programadas sea la falta de dinero (42%).

Por otro lado, 4 de cada 10 encuestadas habían sufrido algún tipo de violencia, la psicológica con más frecuencia (60%) seguida por la violencia física (31%). Además, la violencia asociada al diagnóstico de VIH fue frecuente en los servicios no especializados de salud y en las comunidades.

Además de la encuesta, en este estudio entrevistamos en profundidad a 32 mujeres. A partir del análisis cualitativo de estas narrativas, identificamos casos paradigmáticos que muestran al diagnóstico del VIH como un momento detonante de violencia, inseguridad alimentaria y mayor carga en el trabajo doméstico y de cuidado. Nos importa destacar brevemente dos de esos casos.

Antonia conoce su diagnóstico de VIH al inicio de su embarazo, por lo que recibe tratamiento para ella, su bebé y su pareja. Sin embargo, él se niega a tomarlo e incluso le prohíbe a Antonia que lo tome, por lo que ella decide seguir su tratamiento a escondidas, motivada por el deseo de estar bien para sus hijos e hija. A los tres años de haber sido diagnosticada, la pareja de Antonia muere y este hecho marca el inicio de actos de violencia por parte de la suegra y el cuñado quienes la culpan de la muerte del esposo. Dicen tener temor a que los contagie y la insultan, golpean e incluso la expulsan de su casa por lo que se ve obligada a migrar con sus hijos durante varios años a otra localidad y a vivir en condiciones precarias de vivienda y de inseguridad alimentaria.

Mili conoce su diagnóstico de VIH en el contexto de una larga e incapacitante enfermedad que padeció su pareja durante 2 años. Mili cuidó de manera exclusiva a su esposo durante la enfermedad y también a sus dos hijas e hijo, como lo venía haciendo desde hace más de 20 años, cuando después de su 2º embarazo los celos de su esposo la llevaron a dejar su trabajo remunerado fuera de casa. Cuando el esposo de Mili es diagnosticado de VIH, ella también se hace la prueba y resulta reactiva. Más tarde, su esposo le confirmaría que había tenido relaciones sexuales con otras parejas. Aunque iniciaron ambos el tratamiento y él recuperó la salud, pronto lo abandonó y regresó al consumo de alcohol y las relaciones con otras parejas. Finalmente, Mili decidió separarse de su esposo.

En ambos casos las mujeres se infectaron por las prácticas sexuales de su pareja y conocieron el diagnóstico ya fuera por el embarazo o incluso por la enfermedad de su pareja varón. Ambas pierden a sus maridos, una por viudez y la otra porque decide separarse, y como consecuencia pierden también el patrimonio que habían construido juntos. En ese contexto, las dos se enfrentan a la dificultad de autoemplearse y así garantizar vivienda, alimentación y atención a la salud, tanto de sí mismas como de sus hijas e hijos.

Como puede verse en los relatos anteriores, el análisis del conjunto de los casos paradigmáticos revela cómo las condiciones de pobreza y de desigualdad de género presentes en la vida de las mujeres previas al diagnóstico del VIH se intensificaron ante la adquisición del virus. Es decir, el VIH en situación de pobreza y desigualdad de género produjo mayor pobreza, violencia, discriminación y exclusión para las mujeres entrevistadas. Por ello, este 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el Sida es fundamental que nos aboquemos al combate al estigma y discriminación a través de múltiples estrategias educativas, informativas y de construcción de redes.

Referencias

Bautista, S., E. Servan, F. Beynon, A. Gonzalez, and P. Volkow (2015) “A Tale of Two Epidemics: Gender Differences in Socio-demographic Characteristics and Sexual Behaviors Among HIV Positive Individuals in Mexico City.” International Journal for Equity in Health 14:147. doi:10.1186/s12939-015-0286-4

Inmujeres (2018) “Estadística Inmujeres. Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/Sida.” Disponible en http:// estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/its_vih.pdf

[1] Se llama personas cis-género a aquéllas cuya asignación de sexo al nacimiento coincide con su identidad de género.

[2] Integrado por las autoras de esta colaboración y Alexandra Martin-Onraet (Instituto Nacional de Cancerología), Alejandro Rivera (Programa de VIH/SIDA del estado de Chiapas), Marian Ferrara (Ciesas) y Francisco Belaunzarán. El trabajo de campo fue apoyado por Censida.

[3] SAIHS (Servicios de Atención Integral Hospitalaria para pacientes con VIH) o CAPASITS (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual).

TEXTO PUBLICADO EN: https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/12/mujeres-y-vih-en-chiapas-desigualdad-social-y-atencion-a-la-salud/

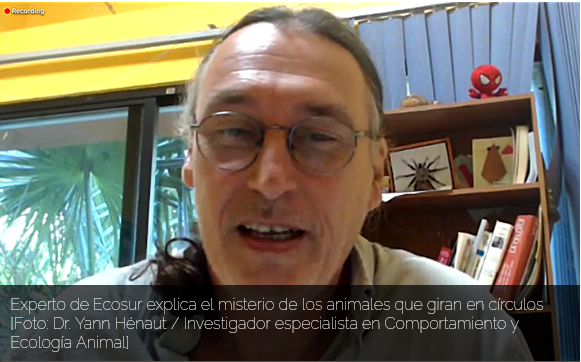

El Doctor Yann Hénaut, reveló que en Quintana Roo hay algunas especies que replican este fenómeno.

Luego de que se viralizó un video donde un rebaño de ovejas es captado caminando en círculos en una granja de Mongolia, el Doctor Yann Hénaut del Colegio de La Frontera Sur (Ecosur), concedió una entrevista para Novedades de Quintana Roo y respondiendo las dudas sobre los clips que han generado asombro en redes sociales. Y no, no se trata del fin del mundo.

El especialista en Comportamiento y Ecología Animal, aseguró que en el caso de las ovejas, avanzar en círculos es “normal”, debido a que son animales de granja y suelen tener “mentalidad de rebaño”, que consiste en seguir al líder de la manada.

“Durante mis investigaciones me ha tocado ver este tipo de comportamiento en animales que carecen de estímulos, por lo regular suele ser una señal de falta de bienestar o estrés, dentro de la granja”.

Entre las otras respuestas para este fenómeno, Hénaut sugirió que se podría tratar de un efecto debido al contagio de listeriosis, debido al consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Sin embargo, esto solo sería una hipótesis, ya que primero se tendría que realizar el estudio veterinario a cada uno de los animales para corroborarlo.

Sugirió que, la contaminación por el gusano plano Taenia (tenia o solitarias) también podrían influir en su comportamiento. Otra de las explicaciones que ofreció el experto en Conducta Animal y Entomología Aplicada, dijo que solo podría tratarse de un reordenamiento, donde el líder del grupo es seguido por el resto de los mamíferos.

Cuando se le cuestionó sobre los nuevos videos, donde al parecer, otros animales que presentan el mismo comportamiento, como el caso de los gusanos y hormigas, el Dr. Yann Hénaut dijo que se deben a que estos seres se guían por el rastro de olor.

Puntualizó el fenómeno del “Espiral de la Muerte”, donde un grupo de hormigas que cumplen la función de soldado (son ciegas), se separan por accidente del grupo principal de búsqueda de recursos alimentarios (forrajeo), estás al perder la pista de feromonas, comienzan a seguirse unas a otras, hasta formando el famoso círculo que gira continuamente. Las hormigas eventualmente morirán de agotamiento y hambre.

Con esta idea, Yann Hénaut reiteró que los seres humanos desconocemos mucho del comportamiento de las especies, lo que ocasiona que se caiga en un pensamiento mágico, intentando responder sus dudas fuera del ramo científico y añadiendo características místicas o fantásticas a lo que observan.

“En el caso de los círculos, estos fueron interpretados como un indicio del fin del mundo, pero en realidad se trata de un comportamiento básico en las especies señaladas”, sentenció.

Animales de Quintana Roo, también replican este fenómeno

El también miembro del Grupo Académico Interacción, Adaptación y Biodiversidad, reveló que a pesar de que los avistamientos fueron grabados en otros lugares del mundo, en el Sur de estado también se presenta este comportamiento en los animales endémicos de la zona.

“He visto algunos manatíes que lo hacen (círculos) cuando el hábitat donde se encuentran no cumple con sus necesidades y detona el estrés”.

“También durante las expediciones en las cavernas del yacimiento arqueológico prehispánico maya, conocido como Calakmul es posible observar este comportamiento en los murciélagos cuando salen en grupo, en el aire también hacen estos círculos para evitar a los depredadores”.

Hénaut finalizó que en caso viral de las ovejas, si el ganado no es tratado adecuadamente físicamente como psicológicamente, puede presentar este tipo de comportamiento, lo que es perjudicial para cualquier ser vivo. En ese sentido, emitió algunas recomendaciones para el correcto trato a los animales.

– Evitar los parásitos

– Buena alimentación

– Tratado adecuado

– Evitar el aislamiento

– Otorgar estímulos diversos en su entorno

Recalcó que los círculos pueden ser solo se trata de un reordenamiento o un producto de la estereotipia, hasta el momento no existe ningún estudio científico que avale su comportamiento, pero dejó muy en claro que esto no indica el fin del mundo.

NOTA PUBLICADAS EN:

https://sipse.com/novedades/experto-ecosur-explica-misterio-animales-giran-circulos-438049.html

Suena muy drástico, pero sin los insectos podríamos desaparecer, ya que de ellos depende la mayoría de los alimentos, pues ellos los producen, dijo la investigadora

En el mundo existen más de un millón de especies de insectos y en la región del Soconusco hay cuatro insectos fantásticos que los súper héroes que ayudan a la naturaleza a mantener su delicado equilibrio.

Los insectos fantásticos del Soconusco son: los Fasmidos (insectos palo), Fulgoridos (insecto cacahuate), Lepidópteros (Polilla de Seda y la Mariposa búho) y los Coleópteros (Escoraba Arlequín y Elefante).

Lislie Solis Montero, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, (Ecosur), dio a conocer que los insectos son uno de los grupos más diversos que se encuentran en la naturaleza, por su profunda labor de rescate del medio ambiente, su diversidad es tal en la región del Soconusco, que no ha sido posible determinar la cantidad de insectos que se encuentran en la región.

Solís Montero explicó que ciertamente, “Hay insectos polinizadores, que controlan las plagas y que causan enfermedades, pero no debemos quedarnos con lo malo, ya que la gran mayoría tiene una gran función para cuidar en el medio ambiente y regenerar el planeta”, expresó.

Destacó que unos de los insectos más maravillosos son las abeja y su función principal es polinizar la mayoría de las plantas que conocemos, lo que hace posible que existan los frutos y las semillas que nos comemos.

Indicó que es muy importante cuidar a los insectos porque se obtienen de ellos un gran servicio que son gratuitos, pero que el ser humano no puede ver y por eso simplemente los considera como plagas e intenta exterminarlos sin pensar en las grandes aportaciones que hacen para la continuidad de la vida.

Destacó que muchos degradan hojas y árboles para que luego los microorganismos puedan deshacerlas, otros son polinizadores e incluso algunos son comestibles como la Chicatana o nucú.

“Suena muy drástico, pero sin los insectos podríamos desaparecer, ya que de ellos depende la mayoría de los alimentos, pues ellos los producen y sin alimento podrías dejar de existir”, abundó.

Reveló que en la región del Soconusco hay muchas especies de insectos, sin embargo, es muy difícil saber la cantidad exacta porque todos los días hay nuevas especies que se descubren, cuyas implicaciones para el medio ambiente apenas se van descubriendo así como los usos que podrían tener para un beneficio directo de las personas.

El taller “Insectos Fantásticos” que se realizó este sábado en las instalaciones del Planetario de Tapachula fue posible por la colaboración del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el Colegiado de Bachillerato de Chiapas y el Escuadran Mosquito

El curso fue dirigidos para niñas, niños y jóvenes de la ciudad en donde se les hablo de la importancia que tienen los insectos en el medio ambiente y porqué se les tiene que cuidar.

NOTA PUBLICADA EN: https://www.diariodelsur.com.mx/local/insectos-fantasticos-del-soconusco-son-los-super-heroes-de-la-naturaleza-8569088.html