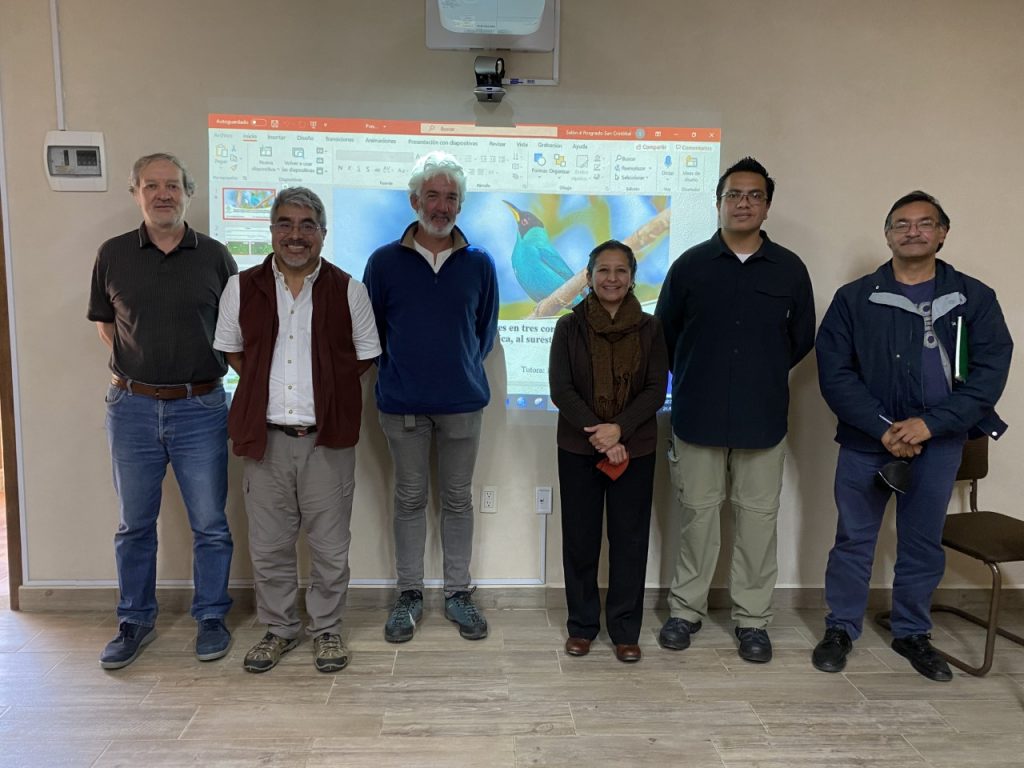

Eliasaf Caheri López Muñoz, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Manejo y Conservación de Recursos Naturales (Generación 2019 – 2020) en la Unidad San Cristóbal, obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, el día 26 de agosto de 2021, con la tesis denominada “Gremios tróficos aviares en tres condiciones diferentes de cobertura vegetal selvática, al sureste de Chiapas, México”.

El crecimiento de la frontera agrícola-pecuaria ha provocado que se acelere la deforestación y la fragmentación de selvas, bosques y otras asociaciones vegetales. Estos cambios ambientales no pasan desapercibidos para las comunidades faunísticas presentes, como las aves. Una manera confiable de conocer las posibles afectaciones antropogénicas en los ecosistemas es a través del análisis de los gremios tróficos aviares, ya que los cambios en la estructura y composición de la vegetación condicionan la presencia de los distintos gremios tróficos.

El propósito del presente estudio fue analizar las variaciones en la riqueza, abundancia y composición de los gremios tróficos aviares en tres diferentes condiciones de cobertura vegetal (selva con regeneración SCR, ecotonos ECO, y un poblado POB), en una región de la selva Lacandona, Chiapas, México.

El muestreo se realizó durante cuatro meses del 2020, donde se recorrieron seis transectos de aproximadamente 2 km de longitud cada uno. En total registramos 6526 individuos, pertenecientes a 201 especies de aves. El ECO presentó la mayor riqueza de aves con 155 especies, seguido por la SCR (104 especies) y el POB (101 especies).

Sin embargo, la abundancia de individuos fue mayor en el POB (2661 individuos) con respecto a los otros dos sitos. Las comunidades avifaunísticas del POB y del ECO fueron más parecidas entre sí. El número de gremios tróficos fue mayor en el ECO. En general, los insectívoros tuvieron una buena representatividad en la SCR. Los granívoros y frugívoros estuvieron relacionados con los espacios abiertos (POB) y semiabiertos (ECO). Los nectarívoros se observaron con mayor frecuencia en el POB. La deforestación y la fragmentación reducen el espacio físico de los ecosistemas y también alteran la disponibilidad de alimento para las aves, lo que influye en la composición de los gremios tróficos.

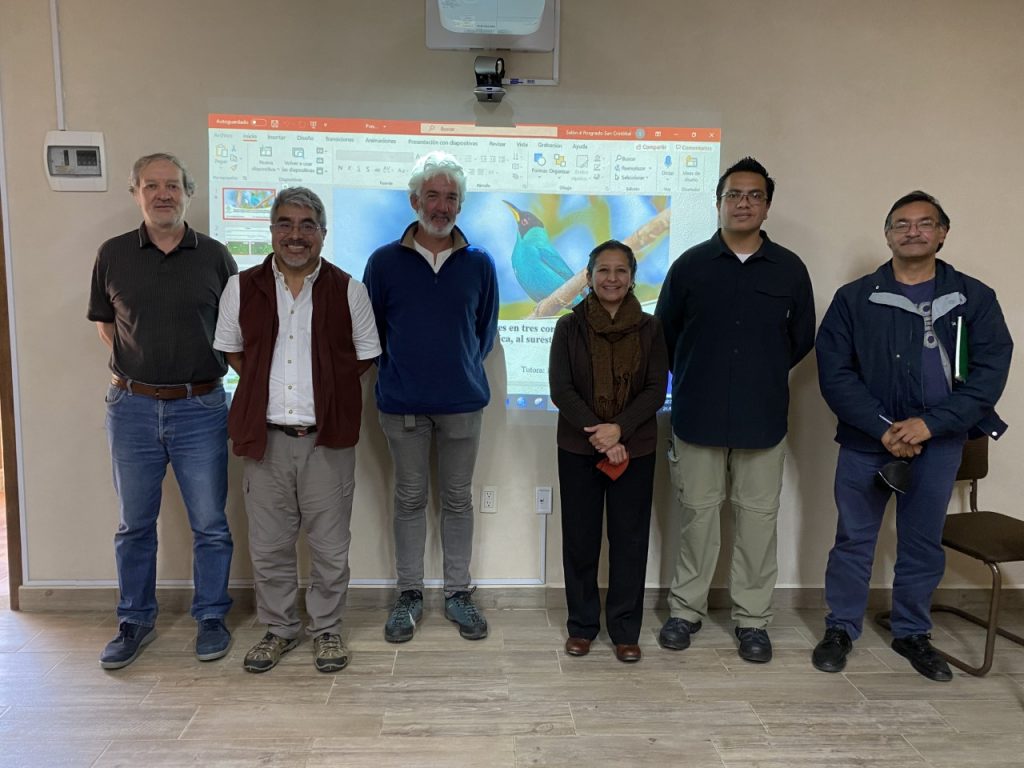

El Consejo Tutelar conformado por la Dra. Paula Lidia Enríquez Rocha (directora de Tesis), M. en C. Jorge Castellanos Albores (asesor), Dr. José Luis Rangel Salazar (asesor) y Dr. Rémy Benoit Marie Vandame (asesor). Fueon sinodales: Dr. Eduardo Jorge Naranjo Piñera, Dr. Darío Alejandro Navarrete Gutiérrez y M. en C. José Raúl Vázquez Pérez.

Links para los videos

Examen de grado de Eliasaf Caheri López Muñoz-20210826_180101-Meeting Recording.mp4

Jurament de Examen de grado de Eliasaf Caheri López Muñoz.mp4

Veredicto_ Eliasaf Caheri López Muñoz.mp4