Escrito por Ana Lilia Palacios-Vázquez y Susana Maza-Villalobos

Uso ancestral de la resina

Podría parecer increíble como la humanidad ha convivido con la resina vegetal desde hace miles de años. En la antigüedad, la resina se utilizó como combustible para antorchas, como pegamento en objetos ceremoniales prehispánicos, así como para sellar y preservar objetos de madera, protegiéndolos de la humedad, lluvia y de los voraces insectos; incluso los griegos, usaron resina como sellador de sus urnas y los egipcios en sus procesos de momificación. En las culturas prehispánicas de nuestro país, la resina ha tenido un amplio uso que, inclusive en la actualidad se mantiene, un ejemplo claro es el copal que se utiliza en ceremonias religiosas y rituales espirituales.

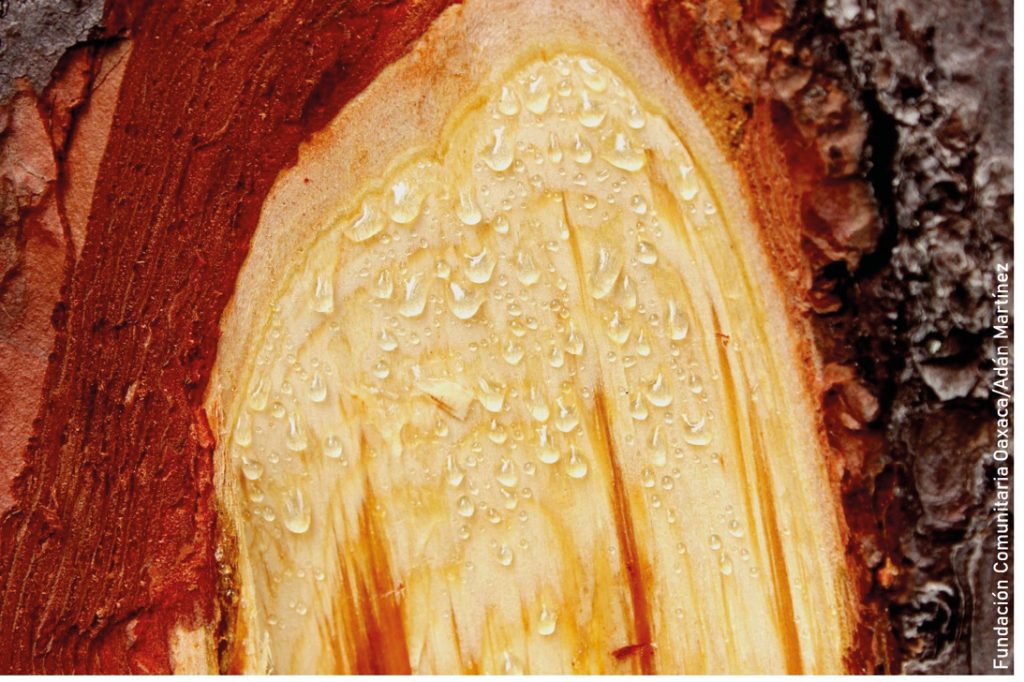

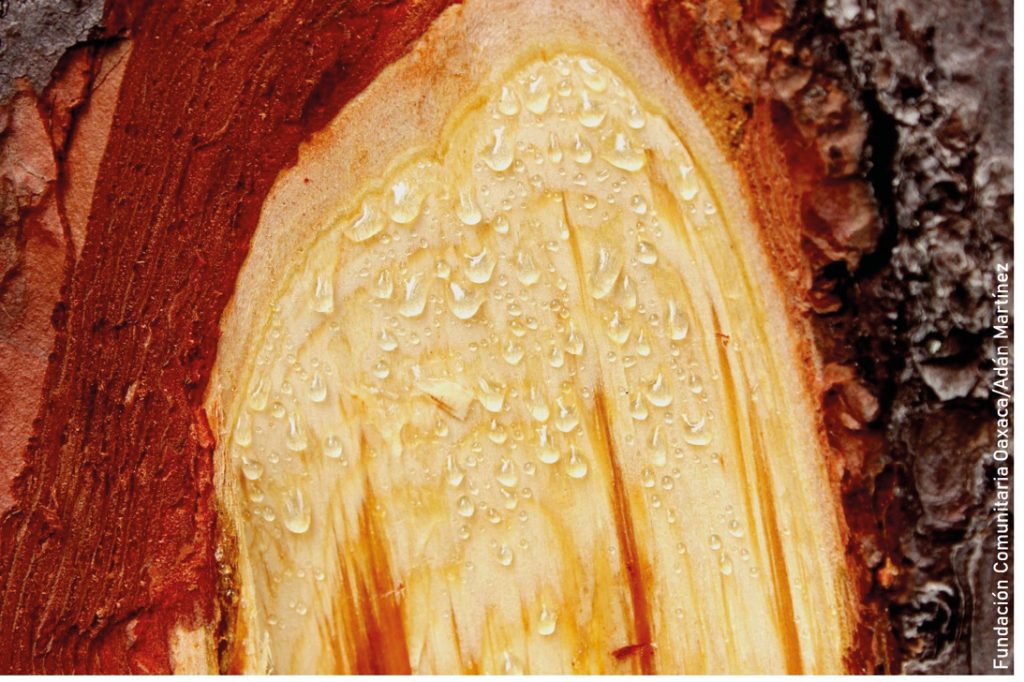

Antes de continuar es pertinente explicar, ¿qué es la resina? La resina es un exudado o sustancia semicristalina viscosa, pegajosa, aromática y de sabor picante que se produce en las células vivas ubicadas al interior del tallo de algunas plantas y se almacena en pequeños conductos llamados canales resiníferos. Su función biológica es la defensa. Cuando un árbol es dañado por animales, por ejemplo, insectos o por la caída de ramas, y el árbol es herido físicamente, este exuda resina por la herida hecha. Al entrar en contacto con el oxígeno, la resina se solidifica y forma una especie de cicatriz que sirve como barrera protectora al sellar la herida. En este proceso, es probable que algunos organismos queden atrapados en la resina. De hecho, en el ámbar, que es una resina solidificada, se han encontrado fósiles de vertebrados, como ranas y lagartijas, que llevan atrapados más de 20 millones de años.

Plantas fuente de resina y sus usos

Las resinas provienen de distintas familias de plantas como Pinaceae, Burseraceae, Leguminoseae, entre otras. En la actualidad, la resina de pino es una materia prima de la que se obtiene —en su primera destilación— la brea y el aguarrás, que son básicos para la producción de ceras, gomas, pinturas, tintas, disolventes, perfumes, aditivos alimenticios, aromatizantes, envases plásticos, productos de limpieza, e inclusive neumáticos. La industria química, farmacéutica y de alimentos, entre otras, ha diversificado los usos de la resina, de tal manera que la demanda de esta materia ha aumentado, y se visualiza un incremento debido a la creciente solicitud de productos de origen natural.

China, Brasil e Indonesia son los países con mayor producción, ya que estas naciones generan hasta 80 % del total de resina producida en el mundo. Algunos datos mencionan que México abastece alrededor de 30 % de su demanda interna, mientras que el resto lo importa del país oriental de bandera roja con estrellas amarillas.

Producción de resina en México

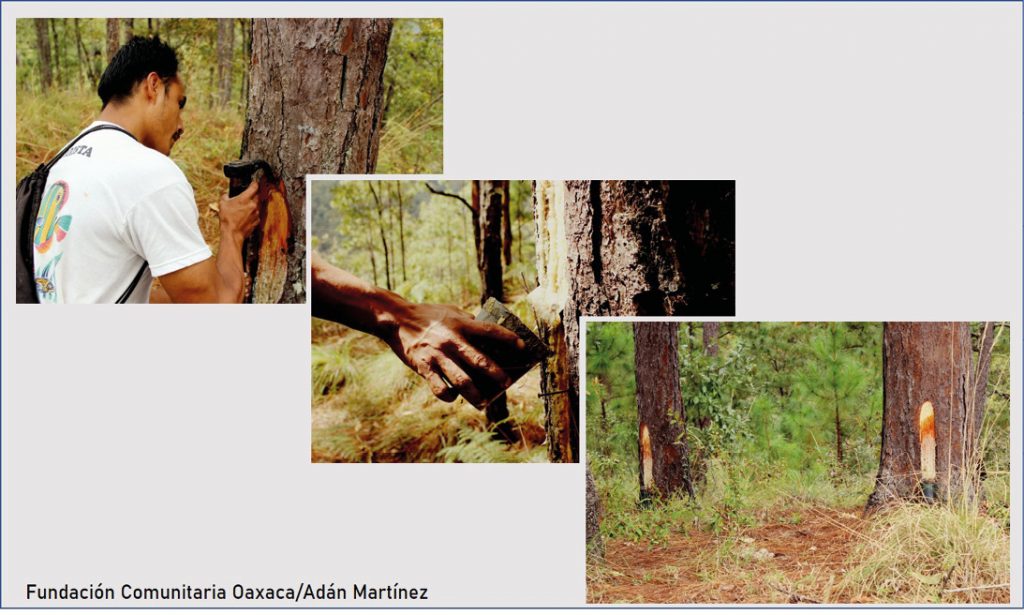

En nuestro país, la actividad resinera inició a principios del siglo XIX por impulso de empresarios estadounidenses y españoles, como efecto de la oleada internacional de la industria resinera que buscaba nuevos sitios para satisfacer la demanda in crescendo. El primer método utilizado en México para la extracción de resina fue el sistema de cajete, el cual, debido al gran tamaño de las incisiones, debilitaba al árbol hasta matarlo. Dado a lo anterior, el sistema francés o de Hugues fue adaptado para los bosques de nuestro país, pues este garantizaba la supervivencia de los árboles y, al mismo tiempo, representaba una técnica de conservación y control en el manejo del bosque, puesto que en este método se especificaba el número de caras (incisiones) según el diámetro del árbol. Este sistema está vigente en nuestro país y ha sido clave para el aprovechamiento de la extracción de resina de pino, de hecho, su uso está establecido en el Diario Oficial de la Federación (NOM 026-SEMARNAT-2005).

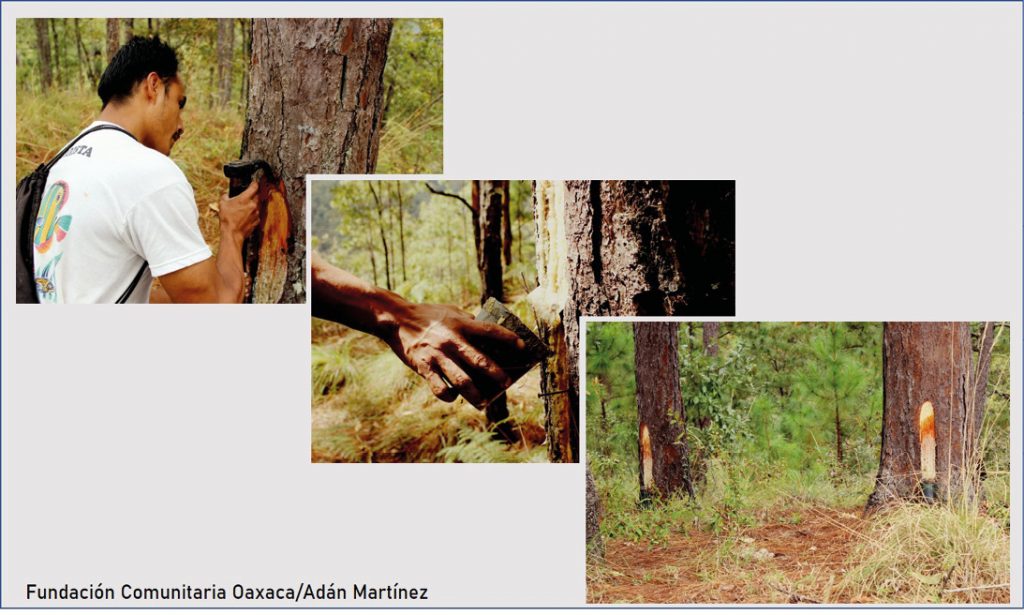

De manera general, y de acuerdo con el sistema francés o Hugues, la extracción de resina se realiza mediante una o más incisiones en forma de un canal llamadas caras, sobre el tallo del árbol. En esta cara, la corteza es removida y con un hacha curva se hace un raspado constante hasta alcanzar la profundidad permitida de tres centímetros. A través de esta cara el árbol empieza a exudar resina, la cual es recolectada en un bote o cacharro ubicado en la base de la cara que periódicamente se vacía. La mejor temporada para extraer la resina es la época de secas, donde las altas temperaturas y los rayos del sol facilitan que la resina fluya; en lluvias, la actividad de resinación disminuye o se detiene.

Importancia social y ambiental

La extracción de resina de pino es una actividad antigua y de tradición en Michoacán y Oaxaca. En algunos casos, el oficio de resinación ha sido heredado de generación en generación en el territorio michoacano. Datos oficiales demuestran que por años, Michoacán ha sido, a nivel nacional, el productor más importante de resina de pino. Este estado destina 15 mil hectáreas de bosque para la resinación, de cuya actividad dependen económicamente cerca de 10 mil familias. La consolidación del sector resinero en la zona centro del país prueba la viabilidad de este tipo de aprovechamiento no maderable. Una de sus fortalezas es la sólida organización e integración de la industria química con la forestal. Desafortunadamente, no todo es miel sobre hojuelas, debido a que el precio de la resina suele variar en respuesta de la producción de China. A ello, se suma la presión de convertir estos bosques en huertos de aguacate y el clima de inseguridad pública.

En Chiapas, la extracción de resina del pino ocote (Pinus oocarpa), es una actividad naciente, ya que apenas en 2012 quince ejidos se interesaron en esta actividad. Estos ejidos se ubican dentro de la Reserva de la Biósfera La Sepultura, cuyo interés es conciliar el patrimonio natural y cultural con el desarrollo sustentable de la población que habita este territorio. Fue mediante el acompañamiento del personal regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Gobierno del Estado en alianza con la sociedad civil organizada, Pronatura Sur, Técnicos Forestales y la empresa de productos de limpieza, Grupo ALEn S.A. de C.V., lo que permitió que se abriera brecha en el aprovechamiento de la resina de pino en esta región.

De inicio, los recolectores de resina chiapanecos se enfrentaron a un escenario ignoto. Ante esta falta de conocimiento, no tardaron en surgir temores sobre la baja rentabilidad de esta actividad y el posible daño mortal a sus bosques. Sin embargo, su corta pero enriquecedora experiencia en la extracción de resina de pino les permitió saber que esta actividad, a la que se sumaron mujeres y jóvenes, contribuía a la vigilancia constante del bosque ante la presencia de plagas, enfermedades, incendios forestales, e incluso cacería furtiva. Con el tiempo, el grupo de resineros ha encontrado en el aprovechamiento de resina una opción que diversifica sus actividades agropecuarias e ingresos y, con ello, la mejora en las condiciones de vida de sus familias.

Desde la perspectiva ambiental a largo plazo, los recolectores ven la pertinencia y urgencia del manejo del bosque viejo, mediante un aprovechamiento maderable de bajo impacto de los árboles resinados que llegarán al final de su ciclo, así como la necesidad de sustituir los árboles resinados y removidos a través de la regeneración natural o reforestación. Es decir, un manejo integral del bosque con técnicas especializadas de tipo silvícolas.

Cuando se planeó la actividad resinera, las expectativas de los involucrados eran diversas y ambiciosas, pasando por alto la capacidad organizativa de los ejidos. Los tres predios que resistieron los embates fueron capacitados, por un lado, en la técnica por especialistas del estado de Michoacán; por otro, en el fortalecimiento del desarrollo humano y capacidades organizativas por las instituciones regionales. Desafortunadamente, al retirarse el único comprador de la resina de Chiapas, aunado a las condiciones sanitarias que trajo consigo la COVID-19, se generó un descenso drástico de extracción de la resina, ocasionando que incluso algunos ejidos se retiraran de esta actividad.

En Chiapas existe la capacidad técnica y el potencial productivo para una segunda ola de producción de resina que permita sentar las bases para el despegue de esta actividad como en otras partes del país. Los recolectores capacitados podrían ser promotores del aprovechamiento de la resina como una actividad de importancia para el empleo y conservación activa de los bosques de pino. Cabe resaltar que, los científicos son importantes para evaluar el efecto de la extracción de resina sobre el bienestar de los bosques e informar a los usuarios, a partir de los datos obtenidos, sobre los beneficios y consecuencias de esta actividad, así como recomendar estrategias para mejorar el aprovechamiento de este recurso y mantener a los bosques en buenas condiciones. Y nosotros, como consumidores finales, podemos contribuir en el alza de la demanda de productos de origen natural, elegir productos cuyos ingredientes provengan de la brea y el aguarrás, principales derivados de la resina de pino, e investigar la procedencia del producto, dando preferencia a lo hecho en México. ¿De qué otra(s) manera(s) consideras que podemos contribuir al sector resinero en nuestro país?

Agradecimiento a la Fundación Comunitaria Oaxaca

por proporcionar las fotografías utilizadas en el

presente artículo (Fotógrafo Adán Martínez).

Para Saber Más:

Braasch M., García-Barrios L., Ramírez-Marcial N., Cortina-Villar S., Huber-Sannwald E. y García-Marmolejo G. (2018). ¿Resinar, pastorear y conservar pinares en una reserva de la biósfera? Exploración socioecológica participativa, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, El Colegio de la Frontera Sur. https://iefectividad.conanp.gob.mx/i-efectividad/FSIyPS/RB%20La%20Sepultura/Manejo/Esp%20Inv_/Resinar,%20pastorear%20y%20conservar%20Braasch%20et%20al%202018.pdf

Sandoval J. (2020). «Aprovechamiento de la resina de pino en Chiapas», Webinar, México. https://youtu.be/_rpRD8YE6Sw

Valencia C. y Noriero A. (2017). Sistematización del proceso de aprovechamiento de resina en Chiapas. Pronatura Sur A.C. https://www.academia.edu/39785214/Sistematizaci%C3%B3n_del_proceso_de_aprovechamiento_de_resina_en_Chiapas

Ana Lilia Palacios-Vázquez. Estudiante de Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable-ECOSUR, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas.

anapalaciosv@gmail.com

Susana Maza-Villalobos. CONACYT-ECOSUR, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, Investigadora Cátedra-CONACYT.

smazavm@gmail.com

Artículo publicado en: https://www.sabermas.umich.mx/secciones/articulos/1091-resina-el-oro-liquido.html