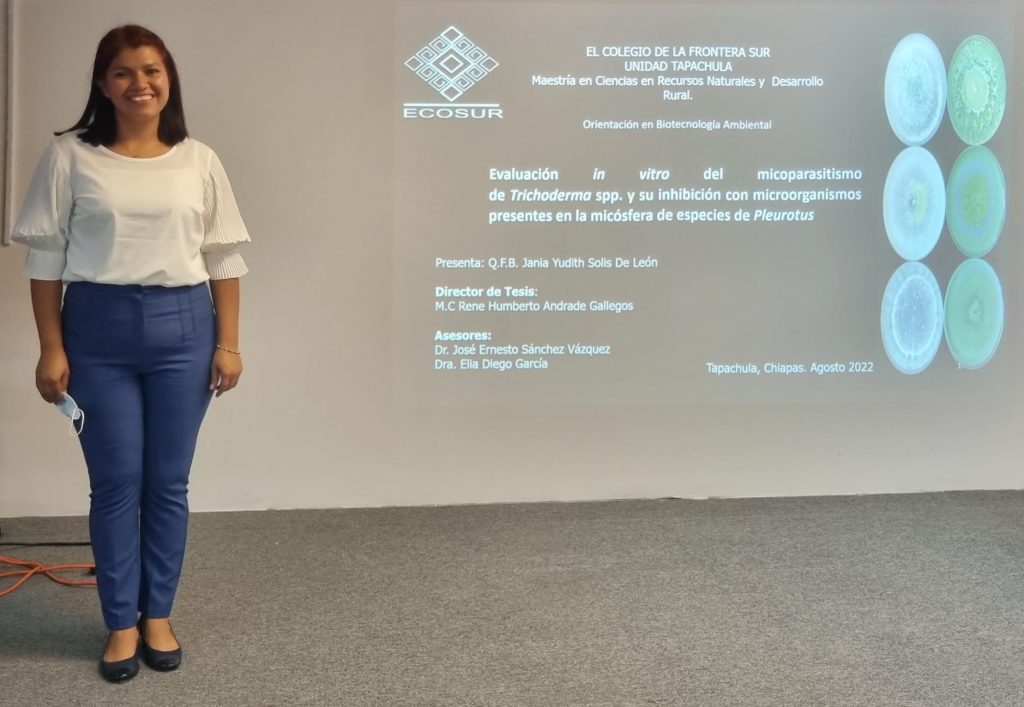

Jazmín Terán Martínez, estudiante del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Conservación de la Biodiversidad, (Generación 2017 – 2020), de ECOSUR Unidad San Cristóbal obtuvo el grado de doctora en Ciencias, el pasado 19 de agosto, con la tesis denominada “Patrones de movimiento y estructura genética poblacional de Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) en la cuenca del Río Usumacinta, México”.

La especie Centropomus undecimalis, conocida como robalo blanco, presenta un ciclo de vida complejo que involucra desplazamientos entre distintos ambientes (dulceacuícolas, estuarinos y marinos). Los robalos representan una de las principales pesquerías del Golfo de México y una de las más rentables de la región.

El propósito de esta investigación fue determinar la dinámica poblacional de C. undecimalis en la cuenca del río Usumacinta, mediante el análisis de la estructura genética poblacional y de los patrones de movimiento.

Se analizó la diversidad genética de C. undecimalis entre las diferentes localidades de la cuenca con el uso de marcadores moleculares nucleares y mitocondriales y se describieron los patrones de movimiento por medio de la microquímica del otolito (Sr/Ca). Se analizaron 80 organismos provenientes de capturas realizadas entre el 2015 y 2019 a lo largo del río Usumacinta y sus principales tributarios.

El análisis genético indicó la presencia de tres grupos en la cuenca del río Usumacinta, uno de los cuales está presente en toda la cuenca y los dos restantes se encuentran en la parte alta de la cuenca y en la planicie de inundación respectivamente. Estos grupos y su ubicación coinciden con grupos obtenidos a partir del análisis de la microquímica del otolito.

Se reconoce la importancia del tiempo que pasan los organismos en cada ambiente como un factor que determina la segregación en tres grupos: los que permanecen más tiempo en estuarios y aguadulce; organismos que permanecen más tiempo en ambientes marinos y estuarinos y los que utilizan los tres ambientes. A partir de los datos obtenidos, se reconoce que el comportamiento del robalo es de tipo catádromo facultativo.

La integración de los datos genéticos y de la microquímica del otolito contribuyen al entendimiento de la dinámica poblacional de la especie.

El Consejo Tutelar conformado por María del Rocío Rodiles Hernández (directora de tesis), como asesores: Alfonso Ángel González Díaz, Miriam Soria Barreto y Dra. Claudia Patricia Ornelas García y como sinodales: Matteo Cazzanelli, Alejandra Sepúlveda Lozada y Manuel Mendoza Carranza.

Videos del examen

EXAMEN DE GRADO JAZMIN TERÁN MARTINEZ-20220819_120042-Grabación de la reunión.mp4

Dictamen del Jurado JAZMIN TERÁN MARTINEZ-20220819_140504-Grabación de la reunión.mp4