La pesca de atún, microplásticos y embarcaciones estarían vinculado con la disminución de especies, explica Ramón Bonfil, experto de ECOSUR

“Los humanos estamos acostumbrados a que los animales más grandes del océano son las ballenas, entonces cuando vieron por primera vez a este animal tan grande pensaron que era una ballena”, señala Ramón Bonfil investigador especialista en tiburones y rayas, acerca del que sí es el pez más grande del mundo, el tiburón ballena (Rhincodon typus).

“Posteriormente, se dieron cuenta de que no era una ballena, que es un tiburón; por lo que se le quedó el nombre de tiburón ballena”, relata el académico de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), unidad Chetumal.

En los años noventa la población de tiburones ballena disminuyó drásticamente y en el 2000 fue declarada especie vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En 2006 se recategorizó a un nivel más grave: en peligro de extinción.

“Esto significa que debemos de cuidarlos, especialmente porque si no podrían pasar a estar ‘peligro crítico’, o sea a punto de extinguirse. Como muchas otras especies de tiburones y rayas que están en peligro de extinción; por ejemplo, los peces sierra —que son una de las especies que yo estoy estudiando— están en peligro crítico porque ya han desaparecido de muchas partes del mundo y quedan muy pocos. Si no revertimos el proceso y hacemos algo por ayudarlos, entonces sí la situación del tiburón ballena sería muy mala y podríamos dejar de verlos”.

Su vulnerabilidad se debe a muchas razones. Algunos conservacionistas creen que influye su lento crecimiento, ya que tardan mucho en alcanzar la madurez sexual y cuando se reproduce sobreviven pocas crías. De hecho, todavía no se sabe dónde dan a luz las hembras, por ello es difícil crear hábitats de protección. Se piensa que en Filipinas podría estar una zona de crías.

“Cada vez son menos susceptibles a la caza. Hace 20 o 30 años todavía se capturaban comúnmente en la India, Pakistán, en las Islas Filipinas, en Indonesia, poco a poco la gente ha dejado de hacerlo. En Vietnam son casi sagrados”.

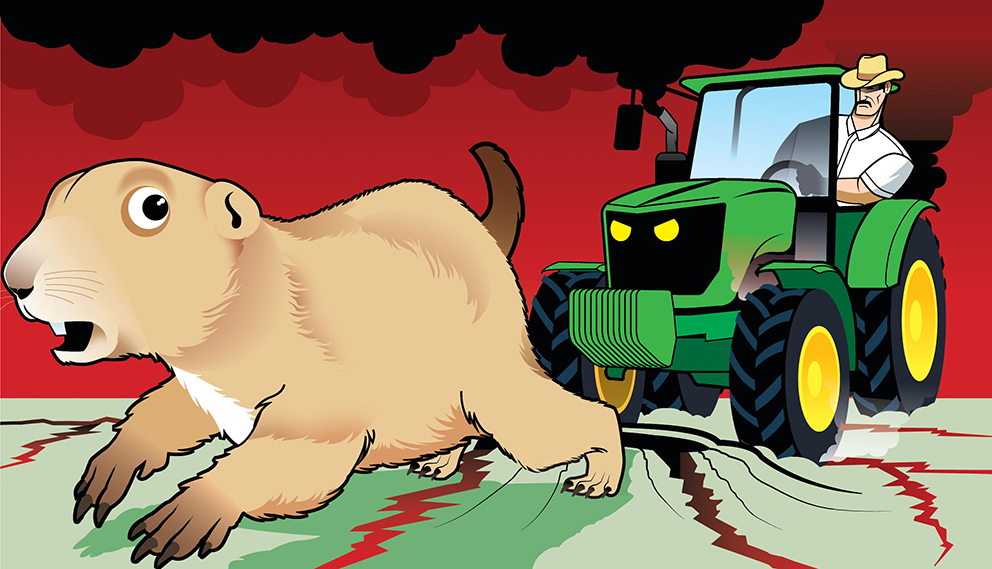

Otros expertos creen que la sobrepesca y la pesca de arrastre ha afectado mucho, no sólo al tiburón ballena.

El doctor Ramón Bonfil fundador de Océanos Vivientes A. C., una organización sin fines de lucro para la investigación y conservación de rayas y tiburones, considera que una de las razones por las cuales está en riesgo en el Pacífico es debido a la pesca de atún.

“Con frecuencia, los atunes se sitúan debajo de los tiburones ballena siguiéndolos, porque los ven como una plataforma o una cubierta donde ellos se pueden esconder, entonces a veces los barcos pesqueros tiran las redes de pesca de atún alrededor de los tiburones ballena y eso sí implica una cierta mortalidad también”.

Considera que otro grave problema es la contaminación por plásticos en los océanos.

“No sólo para el tiburón ballena, sino para toda la fauna marina. Los plásticos que estamos produciendo y tirando a la basura a nivel mundial todos los humanos ya se nos salieron de las manos, ahorita hay concentraciones de basura y de plástico en medio del Pacífico Norte que son más grandes que México.”

“Entonces, todo este plástico se va destruyendo y haciendo pedacitos pequeñitos (microplásticos) con el embate de las olas o con el choque entre el mismo plástico y se van formando partículas muy pequeñitas, a veces hasta microscópicas que se las están comiendo el fitoplancton, el zooplancton y así toda la cadena trófica marina y que también llega a nosotros porque consumimos animales marinos”.

Otra de las amenazas es por la invasión de su hábitat, en general por embarcaciones comerciales como los buques que transportan bienes y cosas a través de todo el mundo. Estas ocasionalmente pueden golpear a un tiburón, lastimarlo o matarlo con sus gigantescas propelas (hélices del motor).

Las pequeñas lanchas de pesca y turismo también implican un riesgo para el tiburón ballena.

TURISMO.

Esta especie es dócil y amigable. La peculiaridad de este gigante es que nada a cinco kilómetros por hora, por ello nadar junto a él es un atractivo turístico. En muchas partes del mundo es de gran importancia para las economías locales. En México, Belice y Honduras es una especie protegida, pero también asediada por el turismo masivo.

“Todo tiene su lado bueno y su lado malo, definitivamente. Es un uso no letal, pero si no es bien llevado o no se siguen las reglas como se debe causan molestias y estrés a los animales, se podría interferir en su ciclo de alimentación y de vida”.

Asegura que en México y en otras partes del mundo hay evidencia de que algunas veces las lanchas turísticas hieren a los tiburones, les pasan por encima y los golpean o les causan cortaduras muy graves, sobre todo en la aleta dorsal y en la parte del lomo. Todo por falta de cuidado y atención de los operadores de los botes o embarcaciones turísticas.

El investigador cree que se podría hacer mejor la actividad turística, con más orden y menos cantidad de personas y de botes.

“Ahorita hay unos 300 permisos en el Caribe mexicano, es una cantidad enorme de embarcaciones persiguiendo a un grupo de entre 1 y 50 tiburones, depende del día. Pero yo he estado varias veces ahí porque trabajo con mantarrayas y he contado a lo mucho 50 tiburones, pero al mismo tiempo hay 60 embarcaciones —cada una puede llevar entre 6 y 12 personas—. Con un mundo de gente ahí interfiriendo, persiguiendo, tratando de tocar a los animales y pues esto no es lo mejor para ellos que digamos, no es natural”.

Como turistas podemos ser parte de un cambio más responsable, en el que exijamos mejores prácticas a los operadores de embarcaciones, a los guías y a las personas que se acercan a convivir con el tiburón ballena.

Liliana Morán Rodríguez, Ciencia UNAM-DGDC*

*Colaboración de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

NOTA PUBLICADA EN: https://www.cronica.com.mx/academia/tiburon-ballena-vez-peligro-extincion.html