Author Archives: Elena Burguete

Concluye la 15ª edición del Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico

El pasado 24 de junio concluyó con gran éxito la 15ª edición del Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico (PCCC), programa de divulgación que tiene como objetivo despertar el interés por la ciencia en niñas y niños de nivel escolar primaria y en el que investigadoras e investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) Unidad Mérida, expusieron diversos temas de una forma lúdica con la finalidad de incentivar a los pequeños a conocer su entorno y formar parte de la nueva generación científica.

En este año participaron 764 niñas y 761 niños de forma presencial y 629 en línea quienes participaron en las pláticas en línea y actividades lúdicas presenciales en las sedes de las cinco unidades de ECOSUR: Tapachula, San Cristóbal, Villahermosa, Campeche y Chetumal, así como del CICY y CINVESTAV.

En la ceremonia de clausura estuvieron presente Gabriel Merino Hernández, del CINVESTAV Unidad Mérida; Antonio Saldívar Moreno, director general interino de ECOSUR y Susana Lizano Soberón, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias-Sureste, quienes expresaron su reconocimiento a las niñas y los niños por su interés en aprender sobre ciencia con lo cual pueden contribuir a construir un mundo mejor. Se reconoció que el programa no solo ha tenido un impacto en la niñez sino también en las madres y padres de familia.

“A través del Pasaporte ofrecemos conocimiento que cada semana compartimos a los niños y niñas. El conocimiento es el material con el que podemos construir lo que queramos, ese conocimiento es lo más sagrado y con el que trabajamos; recíbanlo y construyan su camino”, puntualizó Susana Lizano.

Algunos de los temas que se abordaron en esta edición fueron: “Minecraft: alternativas educativas para el conocimiento”, impartida por Carlos Fernández Viaña Arenas (ECOSUR); “Cuentos y versos: ¿De qué estamos hechos?”, impartida por Gabriela Ladrón de Guevara de León (UACM); “¿Qué es y qué hace un científico?”, impartida por Manuel Elías Gutiérrez (ECOSUR); “La chaya. Planta maya”, impartida por Miguel Munguía (CINVESTAV Mérida); “Microplásticos en el ambiente”, impartida por Alejandro Hiram Cueva (ECOSUR); “Como se comunican las plantas”, impartida por Luis Manuel Peña Rodríguez (CICY Mérida); “Formas de navegación en el mundo”, impartida por Abbdel Camargo (ECOSUR); “Diabetes y Tuberculosis: el binomio siniestro”, impartida por Cristina Gordillo Marroquín y Héctor Javier Sánchez Pérez (ECOSUR); “¿Escuela? Inteligencia artificial”, impartida por Sylvia Beatriz Ortega Salazar; “¿Sabías que los microbios fabrican las vacunas?”, impartida por Yuri Jorge Jesús Peña Ramírez (ECOSUR); “Descubriendo tesoros escondidos”, impartida por Ana María Galindo Rodas (ECOSUR); y “Buscando animales asombrosos”, impartida por Carmen Rosas Correa (ECOSUR).

Para celebrar los 15 años del Programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico, el Laboratorio de Antropología Ambiental y Género de Ecosur Campeche ha realizado un pequeño video que muestra el desarrollo de este programa y como ha contribuido a fomentar el conocimiento y amor por la ciencia en niños y jóvenes de la ciudad. Te invitamos a verlo en https://fb.watch/lv3NF6dl0P/

Recibe reconocimiento el jardín de polinizadores de la Unidad Tapachula

El jardín de polinizadores de la Unidad Tapachula de ECOSUR obtuvo un reconocimiento por parte de POLINIZA: Red de Jardines para polinizadores, México (Naturalista), el pasado 13 de junio por su contribución al bienestar de los polinizadores a través del cuidado de sus jardines.

Estos jardines de ECOSUR fueron creados en 2020 y 2021 con el objetivo transformar las áreas verdes en jardines que fomenten el cuidado de los polinizadores. Estos espacios nacieron por iniciativa de Lislie Solis, investigadora del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, y Roxana Bautista, responsable del Laboratorio Electrónico de Barrido, con apoyo de Edi Malo, coordinador de la Unidad, el equipo de artrópodos polinizadores y personal de limpieza y jardinería.

El reconocimiento lo otorgan la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría del Medio Ambiente, CONABIO y el Colegio de Postgraduados, a iniciativas que promuevan refugio y alimento para los polinizadores quienes contribuyen con la reproducción de plantas silvestres y cultivadas de las que se alimenta la humanidad.

https://www.naturalista.mx/projects/jardin-para-polinizadores-ecosur-tapachula-chis

Héctor Ochoa, investigador de ECOSUR, recibe reconocimiento como socio titular de la Academia Nacional de Medicina de México

Héctor Ochoa Diaz López, investigador del Departamento de Salud en ECOSUR, recibió un reconocimiento como socio titular de la Academia Nacional de Medicina de México, el pasado 28 de junio en las instalaciones del auditorio de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México.

La Academia Nacional de Medicina hizo la entrega de reconocimientos de ingreso y de cambio a socios titulares, estos últimos son reconocidos como líderes en sus respectivas disciplinas médicas. La Academia cuenta con alrededor de 1100 integrantes, quienes siempre han mantenido la búsqueda incesante de soluciones a las necesidades de salud de la población mexicana.

La Academia Nacional de Medicina de México es una institución médica mexicana creada el 30 de abril de 1864 como la Sección Médica de la Comisión Científica, Literaria y Artística. Al año siguiente se separó como la Sociedad Médica de México siendo su primer director Miguel Francisco Jiménez. En 1873 recibió el nombre de Academia de Medicina de México y, en 1912, el presidente Francisco I. Madero la declaró institución oficial y órgano consultor del gobierno mexicano.

Conoce la trayectoria de Héctor Ochoa Díaz López en https://www.ecosur.mx/academico/hochoa

Los hidroides: pequeños grandes viajeros

Cecilia Odette Carral Murieta, Elisa Serviere Zaragoza, Alejandra Mazariegos Villareal y María A. Mendoza-Becerril

Resumen

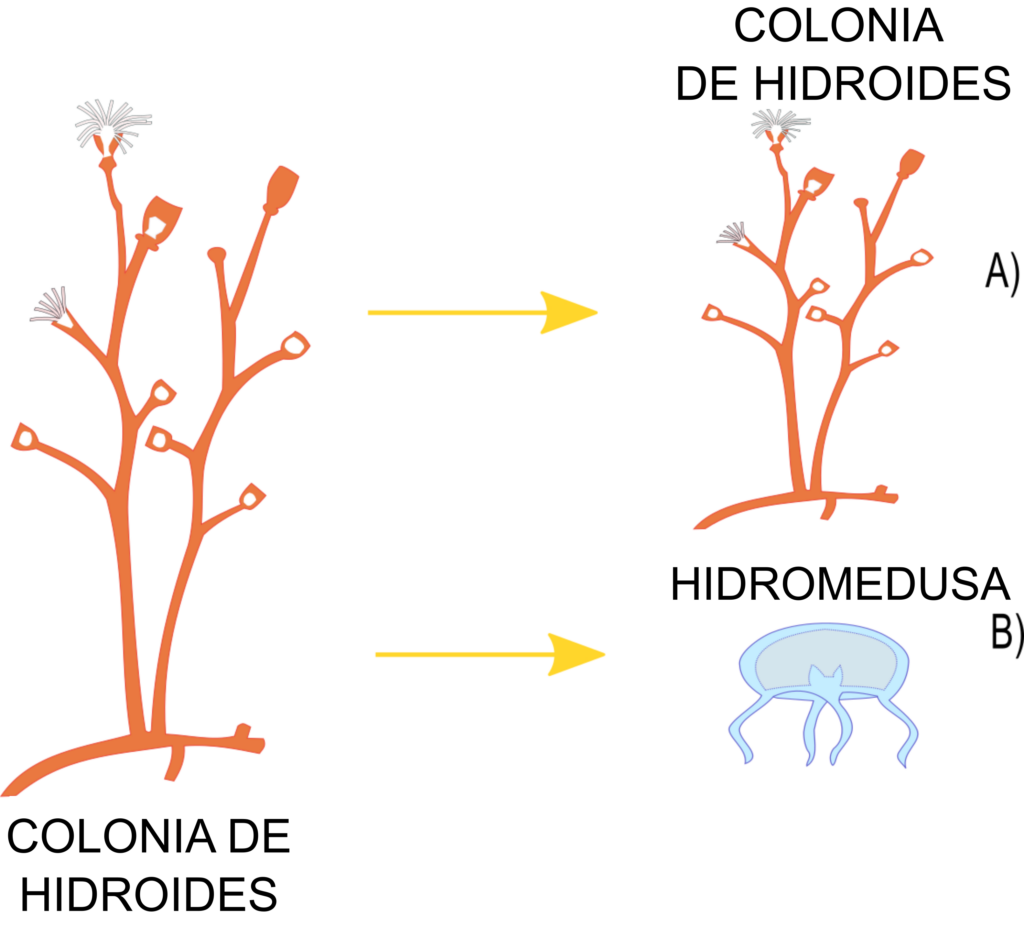

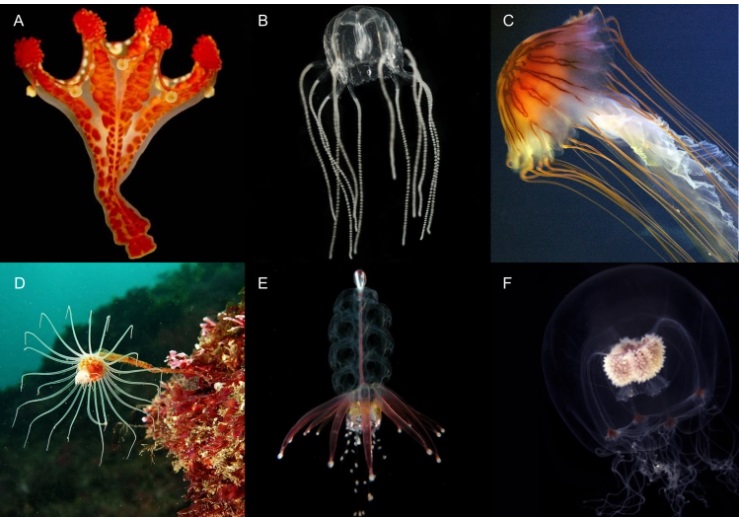

En este artículo descubrirás el fascinante mundo de los hidroides, criaturas acuáticas con ciclos de vida únicos. Estos animales pertenecen al filo Cnidaria, grupo taxonómico dentro del cual encontramos corales, anémonas, medusas y sus pólipos. Una de sus características más sorprendentes es su habilidad para viajar largas distancias, gracias a una estructura llamada hidrorriza, que les permite fijarse a diversos sustratos, incluyendo algas y objetos flotantes. A medida que exploramos la vida de los hidroides, entenderemos cómo su presencia puede afectar a las especies nativas y a actividades humanas como la acuicultura y la infraestructura marina. Además, conoceremos los esfuerzos para controlar la propagación de hidroides invasores. Aunque hemos realizado avances en su estudio, aún hay mucho por descubrir sobre estos organismos acuáticos y su papel en los ecosistemas marinos. Prepárate para sumergirte en el mundo fascinante de los hidroides y desentrañar sus secretos.

LEE ES ARTÍCULO COMPLETO EN: https://www.revista.unam.mx/2023v24n4/los_hidroides_pequenos_grandes_viajeros/

De la realidad a la ficción: cnidarios que inspiran el mundo Pokémon

C. Odette Carral-Murrieta 1 , Mariae C. Estrada-González 2 & María A. Mendoza-Becerril 3

1 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, Inst. Politécnico Nacional 195, La Paz, México.

2 Medusozoa México, La Paz, México.

3 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chetumal, Quintana Roo, México.

Pokémon es una franquicia que se ha inspirado en objetos inanimados y seres vivos para diseñar una variedad de criaturas. Entre esos seres vivos se encuentran los cnidarios, animales muy peculiares que han inspirado el diseño de los Pokémon coral y medusa, que representan el 1,44% de las 1.008 criaturas creadas para la franquicia hasta el momento (The Official Pokémon Website, 2023).

El filo Cnidaria está compuesto por 13.300 especies de animales invertebrados (Kayal et al., 2018), caracterizados por células especializadas que producen veneno dentro de minúsculas cápsulas, conocidas como cnidoquistes (Tardent, 1995). Los cnidarios son en su mayoría acuáticos y viven en el mar, ríos o lagos (Slobodkin & Bossert, 2010). Su plan corporal puede manifestarse como pólipos (principalmente fase sésil) o medusas (principalmente fase móvil) (Slobodkin & Bossert, 2010). Este filo se divide en tres grandes grupos taxonómicos (o subfilos) y, según su orden de aparición en el tiempo evolutivo, son: Anthozoa, Endocnidozoa y Medusozoa (Daly et al., 2007; Kayal et al., 2018).

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO EN: https://jgeekstudies.org/2023/06/26/from-reality-to-fiction-cnidarians-that-inspire-the-pokemon-world/

ECOSUR participa en la reunión trilateral del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)

Del 28 al 30 de junio, se realizará la trigésima sesión ordinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) y el foro público del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), en Victoria, Columbia Británica (Canadá), en los que se buscará reafirmar los compromisos trilaterales orientados a preservar, proteger y mejorar el medio ambiente de América del Norte (Canadá, USA y México) y establecer prioridades y acciones compartidas en favor de la cooperación ambiental a escala subcontinental.

Este evento congregará a las máximas autoridades de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos y México, así como a comunidades indígenas, grupos locales, personas jóvenes, expertos y el público en general.

En este contexto María Lorena Soto Pinto, investigadora del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente (DASA) de ECOSUR, fue invitada como experta y representando a México para hablar sobre las Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Indígenas del Sur de México. La investigadora de ECOSUR actualmente es líder del proyecto de Investigación e innovación “Sistemas Socio Ecológicos Sustentables en Territorios Cafetaleros del Sureste de México”, el cual es parte de los proyectos nacionales emblemáticos de investigación e incidencia PRONACE-Conahcyt.

Soto participará en el panel sobre “Incorporación del conocimiento ecológico tradicional (ECT) y perspectivas indígenas en la planificación de medidas de adaptación al cambio climático y la formulación de políticas relacionadas”.

En esta reunión se discutirá sobre el papel fundamental que el conocimiento y las perspectivas indígenas desempeñan en la elaboración de políticas y la planificación de respuestas de adaptación ante el cambio climático. Asimismo, se pondrán de relieve estudios de caso que ilustran cómo el conocimiento ecológico tradicional y algunos enfoques indígenas se han integrado en iniciativas de adaptación a fin de mejorar su eficacia y promover una mayor resiliencia a los efectos del cambio climático.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) es una organización intergubernamental establecida en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), convenio paralelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de medio ambiente. ( www.cec.org.)

Participa en este evento hibrido inscribiéndote en la liga https://cec.vfairs.com/es/registration-form

Tapir centroamericano, el conteo regresivo hacia su extinción

Hay cuatro especies de tapir, todas tienen un alto grado de amenaza según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En las últimas tres décadas su población se redujo a la mitad.

El tapir centroamericano tiene un aspecto prehistórico. Da la impresión de ser una cruza minimalista de caballo regordete con elefante miniatura de trompa achatada. Pero no, se trata del mamífero más grande de los neotrópicos que, por su andar sigiloso, rara vez es visto por las personas. Además de evasivo, este animal es vulnerable a la pérdida de su hábitat, por eso, investigadores de El Colegio la Frontera Sur (Ecosur), como Jonathan Pérez, estudian el estado de salud de las poblaciones de esta especie con collares, cámaras trampa y la microbiota de sus heces, con miras a mejorar las acciones de conservación.

Hay cuatro especies de tapir y todas tienen un alto grado de amenaza según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La población del tapir centroamericano (Tapirus bardii) —que habita entre el sur de México y la parte occidental de los Andes colombianos— está en peligro. En las últimas tres décadas su población se redujo un 50 por ciento. En El Salvador se le considera extinto.

Estos herbívoros de trompa prensil aparecieron hace 30 millones de años. Las poblaciones humanas que los tienen como vecinos, les conocen como danta, danto o anteburro. Tienen una labor ecológica muy importante como dispersores de semillas al comer frutos grandes que riegan por las selvas; se ha registrado que distribuyen especies por radios de hasta 20 kilómetros.

LEE EL TEXTO COMPLETO EN: https://es.wired.com/articulos/tapir-centroamericano-el-conteo-regresivo-hacia-su-extincion