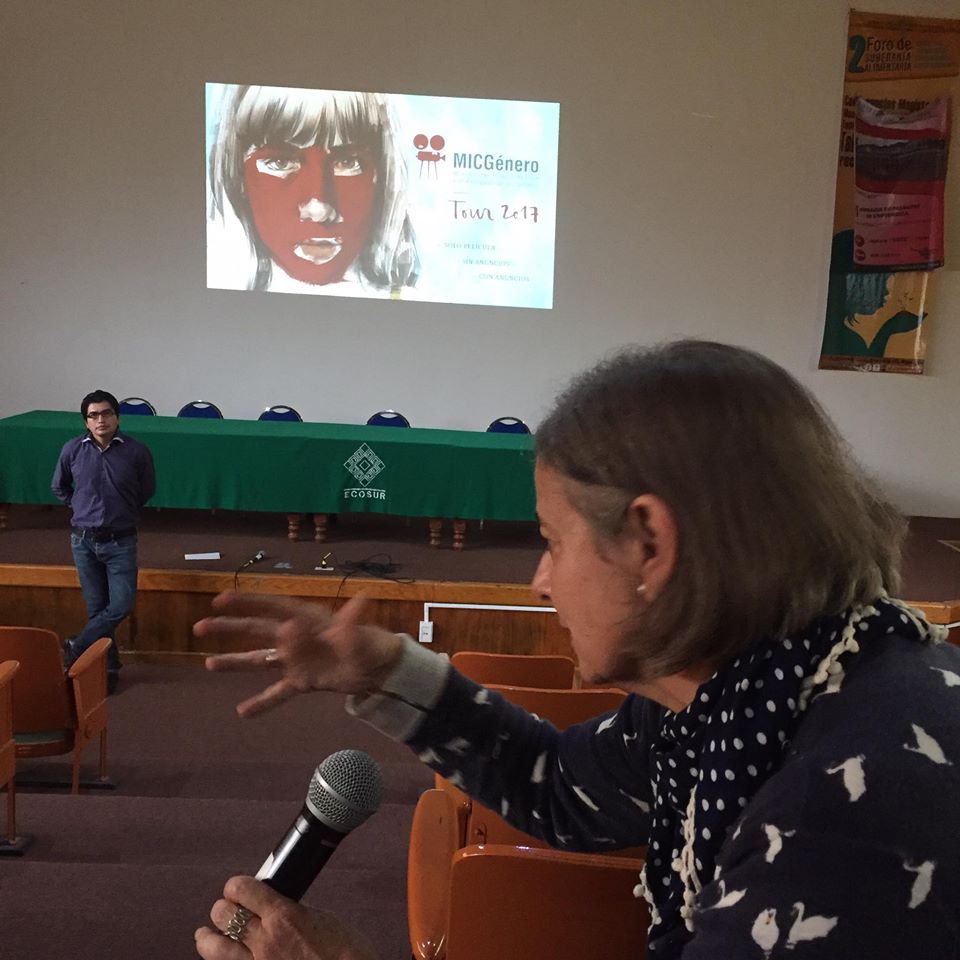

Del 29 de agosto al 1 de septiembre llegó a San Cristóbal de Las Casas la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero) 2017, la cual se inauguró con la proyección del documental “Alisa en el país de la guerra”, una producción polaca de Alisa Kovalenko y Liubov Durakova, en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

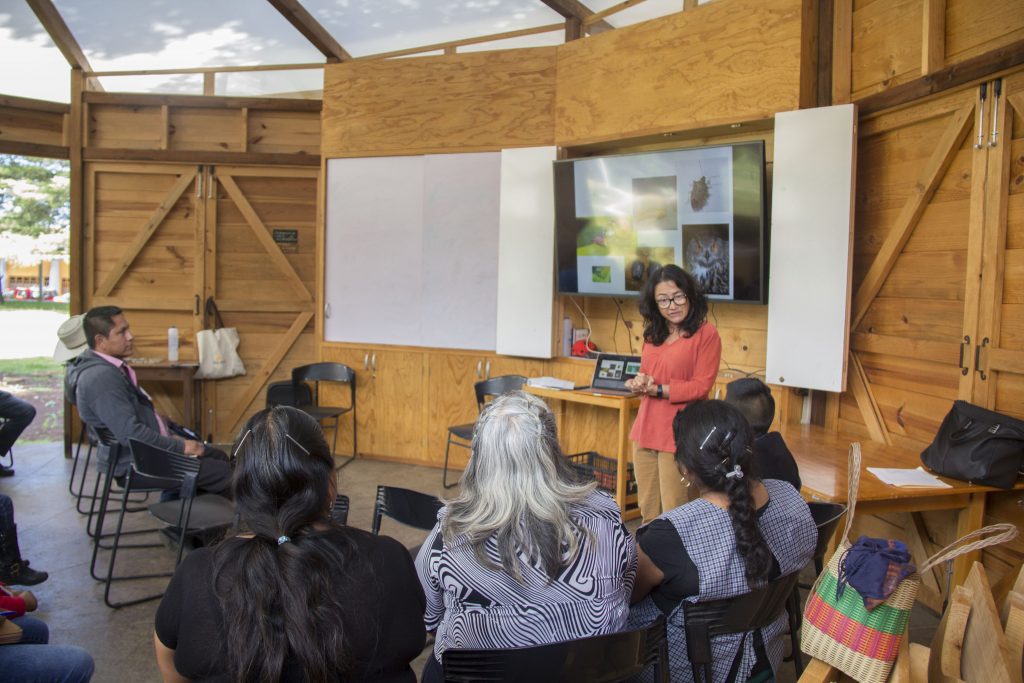

ECOSUR fue sede de la Muestra el 29 de agosto y el 1 de septiembre, y con sus gestiones se realizaron proyecciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH y en la Universidad Intercultural de Chiapas, el 30 y 31 de agosto. En las tres sedes los documentales y cortometrajes fueron comentados por personal académico con un perfil relacionado con las temáticas que se abordaron en la proyecciones.

Juan Ivan Martínez Ortega y Angélica Aremy Evangelista García, adscritos al grupo de Estudios de Género de ECOSUR, comentaron las proyecciones “Alisa en el país de la guerra” y los cortometrajes “Indeleble”, “Mercadoria (Mercancía)” y “Era yo, otra vez”, respectivamente.

Evangelista García, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura de ECOSUR, destacó que en los tres cortometrajes se reivindican una serie de derechos sexuales y recordó que los derechos no nos han sido otorgados sino que son resultados de la lucha de colectivos que en general han estado en posiciones subordinadas y de discriminación.

“En particular los derechos sexuales y reproductivos son resultado de la lucha feminista, en un primer término se limitaba a una lucha por el derecho a decidir sobre la reproducción, el decidir el número de hijos que se quería tener y además tener acceso a todos los recursos y los servicios necesarios para tomar esa decisión, pero es una lucha que se ha ido ampliando hacia otras conquistas y hoy en día se reconoce como el derecho no solo reproductivo sino también sexual y eso ha sido una lucha ardua del movimiento de mujeres y del movimiento feministas”, expresó.

Recordó que durante mucho tiempo en las Convenciones Internacionales solo se hablaba de derechos reproductivos, pues hablar de derechos sexuales significaba tener en contra a la derecha y en particular a la iglesia católica, y que hoy en día hablamos de derechos sexuales y reproductivos, e incluso de derechos sexuales y reproductivos de poblaciones que durante mucho tiempo no eran reconocidas como sexuales, como los jóvenes e incluso niños y las niñas.

Ambos académicos reconocieron la importancia de acercar el tema de género a un público diverso a través del cine.

De las 114 películas que integran MICGénero a nivel nacional, 23 se proyectaron en San Cristóbal de Las Casas en diferentes sedes, y más del 80% pertenecen al género documental, informó Adán Salinas, director de MICGénero, en la inauguración de la Muestra en ECOSUR.

Conversatorio sobre el documental “Alisa en el país de la guerra”

https://www.facebook.com/Ecosur/videos/1849622048381366/

Conversatorio sobre cortometrajes de la sección de derechos sexuales y reproductivos

https://www.facebook.com/Ecosur/videos/1853330271343877/