María Consuelo Escobar Ocampo

mcescobar@ecosur.edu.mx

María Consuelo Escobar Ocampo[1]

Durante décadas, la ciencia agrícola convencional impuso un modelo que vinculó la productividad con el uso de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas. Aquel paradigma, sostenido por la fe en el progreso técnico, prometió modernización y seguridad alimentaria. Hoy, sin embargo, sus frutos amargos son visibles: suelos agotados, pérdida de polinizadores, contaminación del agua y una desigualdad creciente entre productores y consumidores. El desafío actual ya no es discutir si ese modelo debe cambiar, sino cómo y desde dónde construir alternativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica.

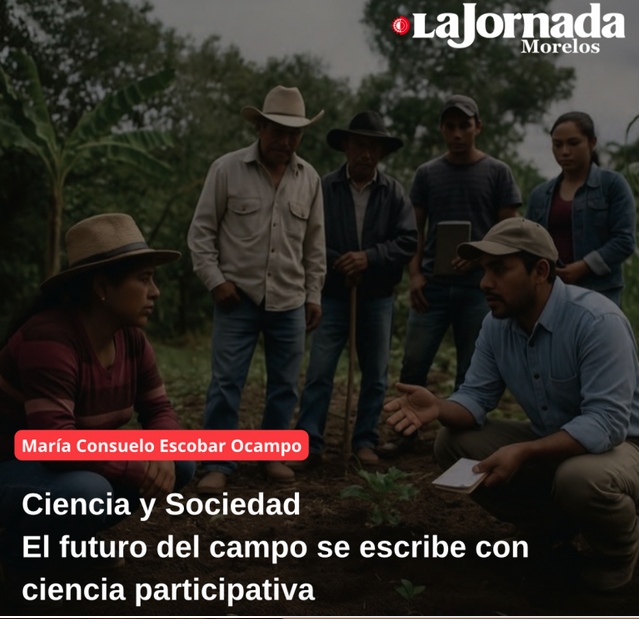

Las respuestas no provienen de grandes corporaciones ni de laboratorios aislados, sino de los propios territorios rurales. En comunidades campesinas, cooperativas y ejidos del sur de México germina una ciencia distinta: una ciencia participativa que dialoga con los saberes locales, reconoce la experiencia de quienes siembran y valora la observación cotidiana como fuente de conocimiento. Se trata de una ciencia que se hace al pie de los cafetales, bajo la sombra de los árboles, donde mujeres y jóvenes mezclan memoria e innovación para regenerar sus ecosistemas y fortalecer su autonomía.

Ejemplo de ello es el proyecto CONECTA, impulsado con fondos del GEF a través del FMCN y FONCET, en la Reserva de la Biosfera El Triunfo (Chiapas). Ahí, ejidatarios y técnicos han fortalecido sus conocimientos y prácticas para mejorar los sistemas agroforestales de café y cacao, diseñado estrategias comunitarias de prevención de incendios y diversificado sus medios de vida. A través de talleres y recorridos de campo, la investigación se convierte en práctica viva, mostrando que la ciencia, cuando se construye desde el territorio, puede transformar realidades.

Estos procesos marcan una verdadera transición agroecológica: restaurar suelos, reducir agroquímicos, recuperar semillas nativas y reconstruir la soberanía alimentaria. No se trata de idealizar la vida rural, sino de reconocer que las comunidades agrícolas y forestales sostienen buena parte de los ecosistemas que regulan el clima y la biodiversidad. Cuando su conocimiento se articula con la investigación académica y recibe apoyo institucional justo, surgen soluciones concretas frente al colapso ambiental.

La agroecología no es un retorno al pasado, sino una apuesta por el porvenir. Requiere políticas públicas que reconozcan la investigación colaborativa, presupuestos que fortalezcan las capacidades locales y universidades que salgan del aula para trabajar junto a las comunidades. La ciencia no debe bajar al campo: debe brotar desde él. En un contexto de crisis climática global, apostar por la ciencia participativa es una urgencia ética y práctica. El futuro del campo —y del planeta— dependerá de nuestra capacidad de aprender colectivamente a cuidar la tierra que nos da vida.

- El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)/Red de Difusión y Divulgación de la Investigaciones en Ciencias y Humanidades (REDDICH).

TEXTO PUBLICADO EN: https://www.lajornadamorelos.mx/opinion/ciencia-y-sociedad-5/